道家哲学以“道”为核心,追求人与自然和谐共生,通过诗词来表达对宇宙万物本质的洞察。它不仅是一种文学形式,更是哲学思想的精华。

首先,道家哲理诗词强调顺应自然。孔子曾说:“知之者不仁,以仁治国。”这句话体现了道家的顺应自然原则,即人们应该按照天地万物的规律生活,不要强行改变事物,而是顺其自然。这一点在许多古代诗人如陶渊明、王维等人的作品中得到了体现,如陶渊明《归园田居》中的“自缘身在此山中”,展现了作者对山林之美以及内心平静的心态,这正是顺应自然的一种表现。

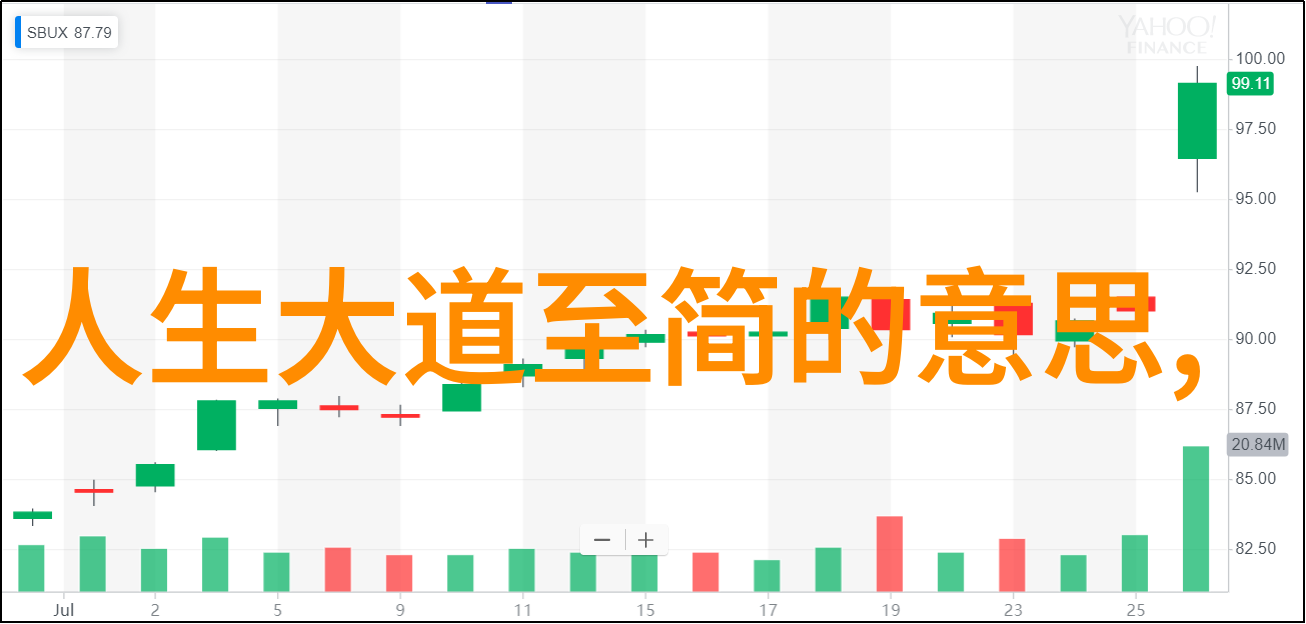

其次,道家哲理诗词重视实践而非空谈。老子在《老子》中提出:“知足常乐”,主张简单朴素的生活方式。他认为过分追求名利会导致内心空虚和不安,因此建议人们返璞归真,从简到复,从多到少,从外向内,从上向下,这些都是实践上的指导原则。在唐代大诗人杜甫的《春望》,虽然表面上看似抒发的是政治抱负,但深层意义上却体现了这种实践精神,如他提到的“天下兴亡,我无力也”,反映出个人的力量有限,最好的办法是在于接受事物发展不可抗拒的事实。

再者,道家哲理诗词注重个人修养和德性培养。儒释道三教都强调个人修养,但它们各有侧重点。而 道家的修养更偏向于超脱世俗欲望,让身体处于一种宁静状态,使心理得到净化。在宋代女流才子的李清照《声声慢·寻寻觅觅》,就透露出了她对于爱情和生命淡薄无味的情感,以及她的超然观念,她写着:“何须言语,只恐年月长。”这里既表达了对时间流逝没有留恋,也隐含了一种超脱尘世烦恼的心境,是典型的人文关怀和德性的体现。

第四点,与现代社会相比,我们发现很多问题仍旧存在,比如环境污染、资源枯竭等,这些问题都需要我们从根本上改变我们的价值观念,并且采取行动进行调整。在中国古代,有许多文学作品涉及这些主题,如李白《将进酒》中的“我辈岂敢称身轻”的豪放气象,同时又包含着一种超然世界、不羁自由的情怀,为后人提供了一种积极参与并影响周围环境的小小启示。

第五点,在艺术创作方面,道家哲理诗词往往具有高度的手法运用,它们通过意象构建来传递深刻的人生观或宇宙观。大师级人物如苏轼,他以笔触描绘一幅幅动听画卷,将他的思想感情赋予景色,让读者仿佛置身其中,可以感受到那份精神的震撼。这也是为什么说经典文学作品能够跨越千年而仍然能够引起共鸣,因为它们蕴含着普遍可理解且永恒的话题——生命、本质、存在等。

最后,由于历史长河推移,每一个时代都有自己的文化背景,对待“道家哲理”的理解也不尽相同。但无论如何变化,其核心精神:即保持谦卑、保持开放,对外界持审慎态度,对自己持批判态度,这些都是值得我们今天学习借鉴的地方。在现代社会,我们可以从这些古老但依旧新鲜的话语中找到新的灵感,用以解决当下的困惑,用以开拓未来的道路。

标签: 女子修行修心的句子 、 道教的学说 、 道家道法自然 、 无欲无求的女人是最聪明的 、 道家故事传说