无为的起源与哲学背景

在中国古代哲学中,无为是指通过不做强制、不施加外力来实现事物自然发展的一种思想。这种思想最早可以追溯到道家,特别是老子的《道德经》中。老子认为,“道”即万物生成和变化的根本法则,是一种本然的状态,不需要人工干预就能达到完美。因此,他主张顺应自然,实行无为而治,即让天地自然运行,不用人力去强求。

有为对抗无为的历史演变

然而,对立于无为思想的是有为,这一概念体现了人类活动对世界进行改造和创新的理念。在儒家、墨家等其他古代中国哲学流派中,有着不同的理解和应用。例如,孔子提倡“修身齐家治国平天下”,强调通过教育、礼仪等手段来改变社会,从而推动文明进步。而墨子的兼爱主义也要求人们通过积极行动消除私欲和战争,以实现社会大同。

无作为政治智慧

在政治实践中,无 为更显得其重要性。当国家或社会陷入混乱时,无 为策略可能被视作一种适应环境、维持秩序的手段。这一点在历史上多次出现,如汉武帝时期以静待敌国疲惫而采取守势,而后逐渐扩张疆土;或者像宋朝初年的靖康之变之后,由于国内虚弱,只好采取守城保民政策,以免进一步损失。

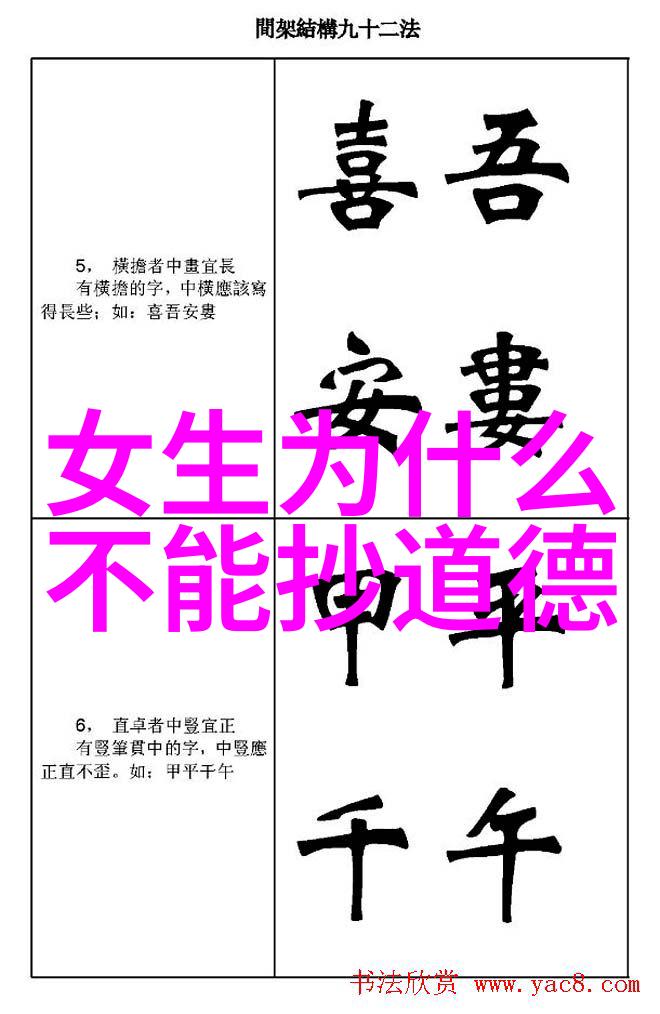

有作为文化符号

同时,无 为与有 为之间还有一个重要的方面,那就是文化传统上的象征意义。在文学作品和艺术创作中,无 为常常被描绘成一种内省深邃的情感态度,而有 为则代表着激情澎湃的人生追求。这两者共同构成了中华文化丰富多彩的地图,让每个人都能够找到属于自己的生活方式。

当代意义下的无与有之争

在当今世界,尤其是在科技日新月异、高速发展时代,我们面临着前所未有的挑战。如何平衡技术进步带来的便利与环境破坏,以及经济增长与资源有限之间关系的问题,也是一个关于无 与有 的思考题目。不断地探索这一问题,可以帮助我们找到更加可持续发展的人类命运道路。此外,在全球化背景下,每个国家如何保持自身独立性的同时,又能有效地融入国际合作体系也是一个值得深思的问题,它直接关联到了是否应该采用更多“有”还是更多“无”的策略上。

标签: 易经对女人人生的暗示 、 如何用道德经骂人 、 关于《道德经》的感悟 、 修身修心修行的句子 、 无欲无求的女人 最好别追