无为而治的哲学与实践

如何理解“无为而治”一词?

在中国古代哲学中,“无为而治”是指统治者应当采取一种不干预、不强制、但又能达到理想效果的方式来管理国家。这种管理方法强调的是内外兼修,既要处理好内部事务,又要处理好与外部世界的关系。它要求统治者能够深刻洞察天下之大势,以此来指导自己的行为和决策。

历史背景下的演变

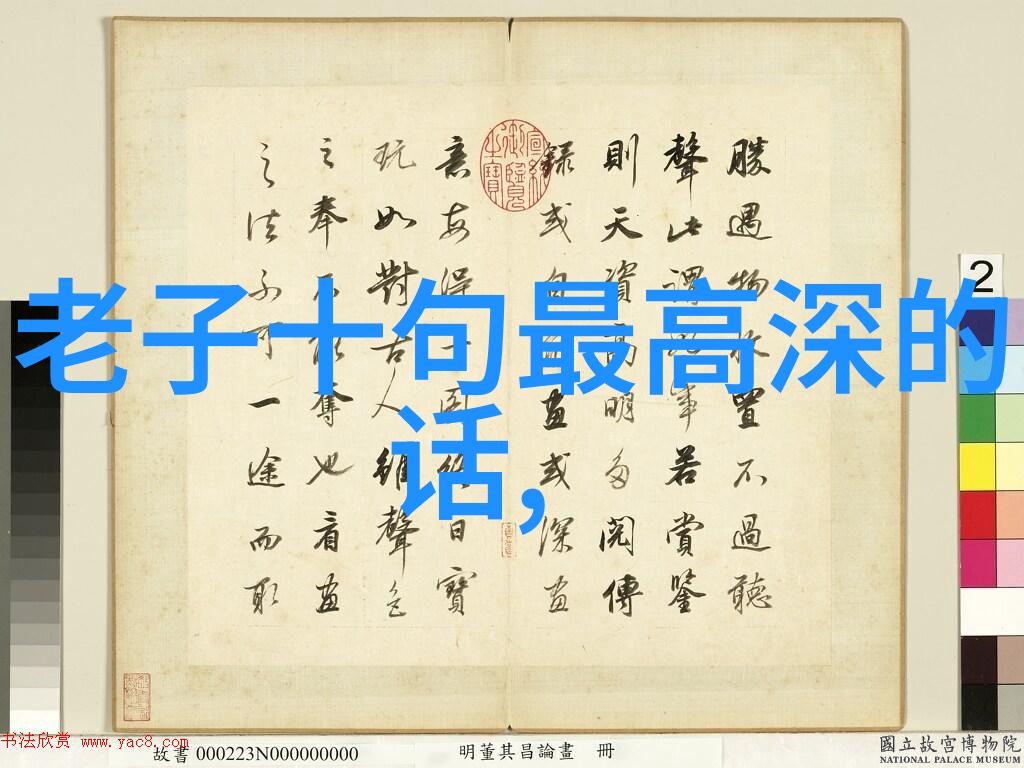

“无为而治”的思想可以追溯到早期儒家思想,但最著名的表达来自于道家哲学中的概念。在《道德经》中,道被描述为万物生成变化的根本力量,它本身是不动作,却能使万物都运动起来。这就引出了一个问题:如果是这样,那么怎样才能做到像道一样,无为而生出千奇百怪的事物?

具体操作与实践原则

从理论上讲,“无为而治”似乎很难实现,因为它要求领导人放弃控制权,这对于那些渴望掌握一切的人来说显然是不切实际的。但在实践层面,领导人的角色应该更多地表现出智慧和远见,而不是简单地依赖命令或干预。他们需要具备足够的情报系统和政策制定能力,以便在必要时介入,并且尽量减少对社会秩序造成破坏。

如何平衡主动与被动?

将“无为”应用于现代政治环境可能会遇到很多挑战。首先,要找到正确的平衡点,即既不能过度干预,也不能完全放手,让事情自行发展。这需要领导人有着非常高超的心理素质和判断力,以及对复杂情况能够迅速作出反应的一种能力。

跨文化视角下的思考

不同的文化对待这一概念有不同的看法。在西方政治体系中,这样的观念并不常见,因为西方更倾向于积极参与式管理。而东方文化,如日本和韩国,他们也采用了类似的思想来指导自己的政府运作,比如日本所谓的“非干涉主义”。

未来展望:是否可持续?

随着全球化进程加深,国际关系日益紧张,对国际秩序稳定的需求越发迫切。“无为而不 为怎么翻译”的智慧仍然具有重要意义,不仅仅是在国内,而且还应作为一种国际间合作交流的手段。通过理解并尊重他人的价值观念,我们可以共同努力构建一个更加繁荣、更加安全的地球社区。

总结:尽管在当今世界,“无为而治”的直接应用可能受到限制,但其核心精神——寻求最小化干预以最大化效率——却仍然值得我们深思熟虑,并尝试将其融入现代理论体系之中,以期实现更好的社会运行状态。

标签: 道教主要的经典著作是老子的 、 《易经》的核心思想 、 道德经诵读全文读诵全文 、 老子十句最高深的话 、 全文道德经