一、佛家有言:“凡有所相,皆是虚妄。”世界的真理、事件的本质,不在于外在的相,而在于道。道不容相,因此称之为“若见诸相非相,即见如来。”当我们超脱对外在事物的执着,便能洞察事物本质,这对于人生至关重要,无论是解惑还是解决实际问题,都能通用。

例如,当面对问题时,我们应抛开表象,观其本质。这便如花半秒钟看透事物本质的人与花一辈子未曾看清的事物本质者,其命运必然大异。因此,在观察问题时,要看到背后,而非仅停留于表象中。这样才能洞察根本,从而有效地解决问题。

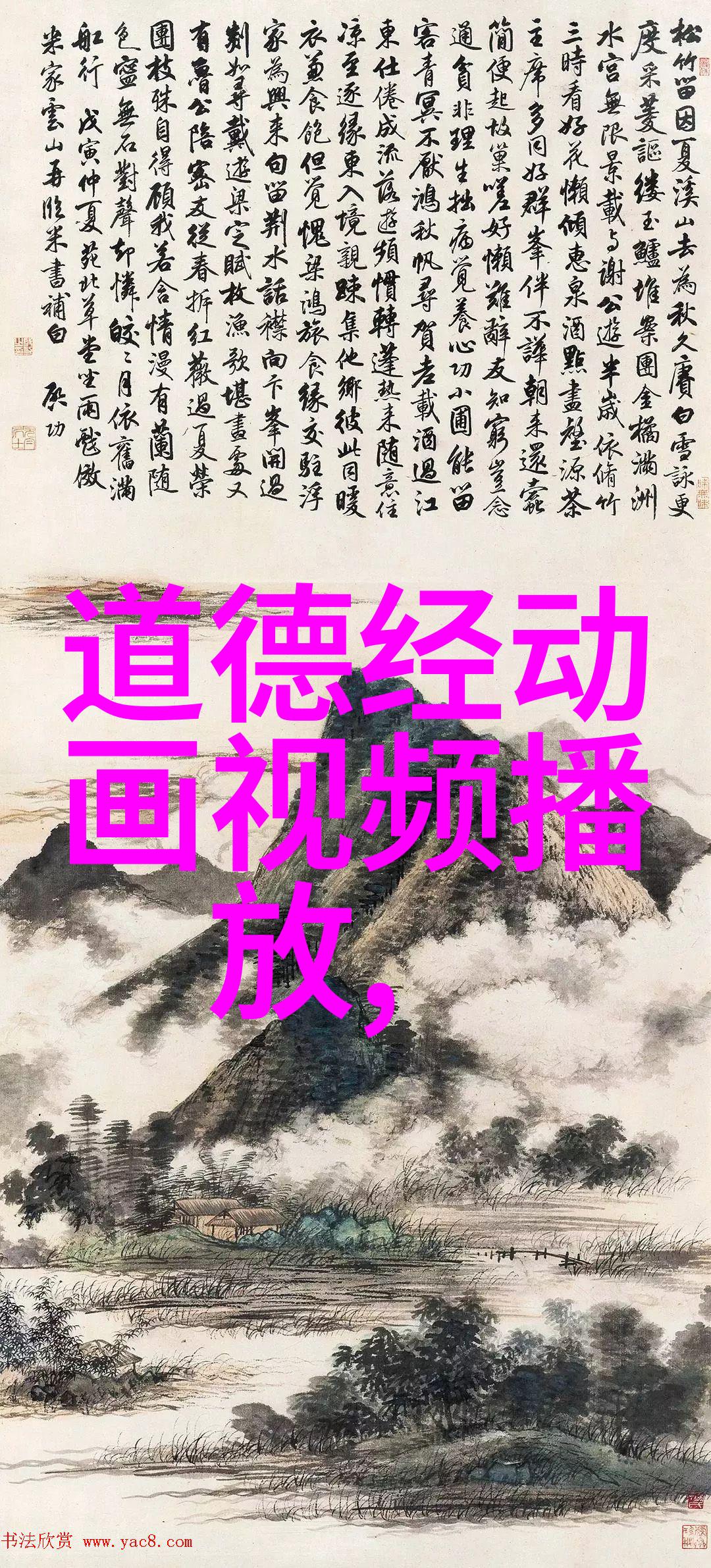

《道德经》云:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。”这句话意味着上士听了“道”,努力实践;中士则将信将疑;下士听了“道”,哈哈大笑。其实,只有下士心中无世俗认知,所以才能够真正理解“道”。

然而多数人却只能局限于世俗的认知和现象,他们无法超越表象,更无法理解事情的根本。当他们听到真理,也只会嘲笑和怀疑。这正是《 道德经》所说的三种不同的人:有的听到了智慧之后努力实践,有的是将信将疑,有的是哈哈大笑,但真正通达“道”的人是不以相为相。

二、真正通达“道”的人不以相为相,而世俗中的我们,却往往以自我主观意识去判断客观事物,因而不能脱离世俗的俗见去观察问题。此乃《 道德经》所述:“无为而治”,即顺应客观规律,不执著于任何主观意识。

《 道德经》又说:“故建言有之: 明道若昧;进道若退;夷道 若纇;上德 若谷;大白 若辱”;意即明智的人内含光洁,看起来好像昏暗一样。这样的比喻说明当我们用世俗概念去想象或形容最高尚的事物时,我们往往偏离了它原本应该有的样子。在这个意义上,只有那些不受限制于某个特定立场或概念的人才可能真正理解事务的心灵深处。而那些被限制住的人,则只能停留在表面,没有办法触及到最深层次的问题核心。