铸就品德:体魄与精神的双重磨砺

在中国文化中,“修身、修心、修行”是一种深厚的道德观念,强调个人内在品质的培养。这种哲学不仅影响了人们对待自己生活方式的态度,也反映在各种社会实践和传统活动中。在这个过程中,有这样一句经典名言:“己所不欲,勿施于人。”这句话被广泛引用来指导人们如何通过自我提升来更好地服务于他人。

首先,“修身”意味着我们要关注自己的身体健康。这需要从饮食起始,一些古代士人会坚持素食主义或特定的饮食习惯,以保持身体健康。如宋朝诗人杨万里的《酒逢知己处》中的“日复一日,不事生产,只愁夜长梦少”,表达了追求精神境界而非物质享受的心理状态。通过这样的生活方式,他们能够集中精力进行思想上的探索和艺术创作。

其次,“修心”则是指内心世界的净化和升华。这可以从控制情绪开始,像唐代诗人的李白,他曾说过“君子喻于义,小人喻于利”。这句话强调了理性之上的人格力量,即使面对诱惑也能保持清醒头脑,从而避免做出有损自身形象的事情。

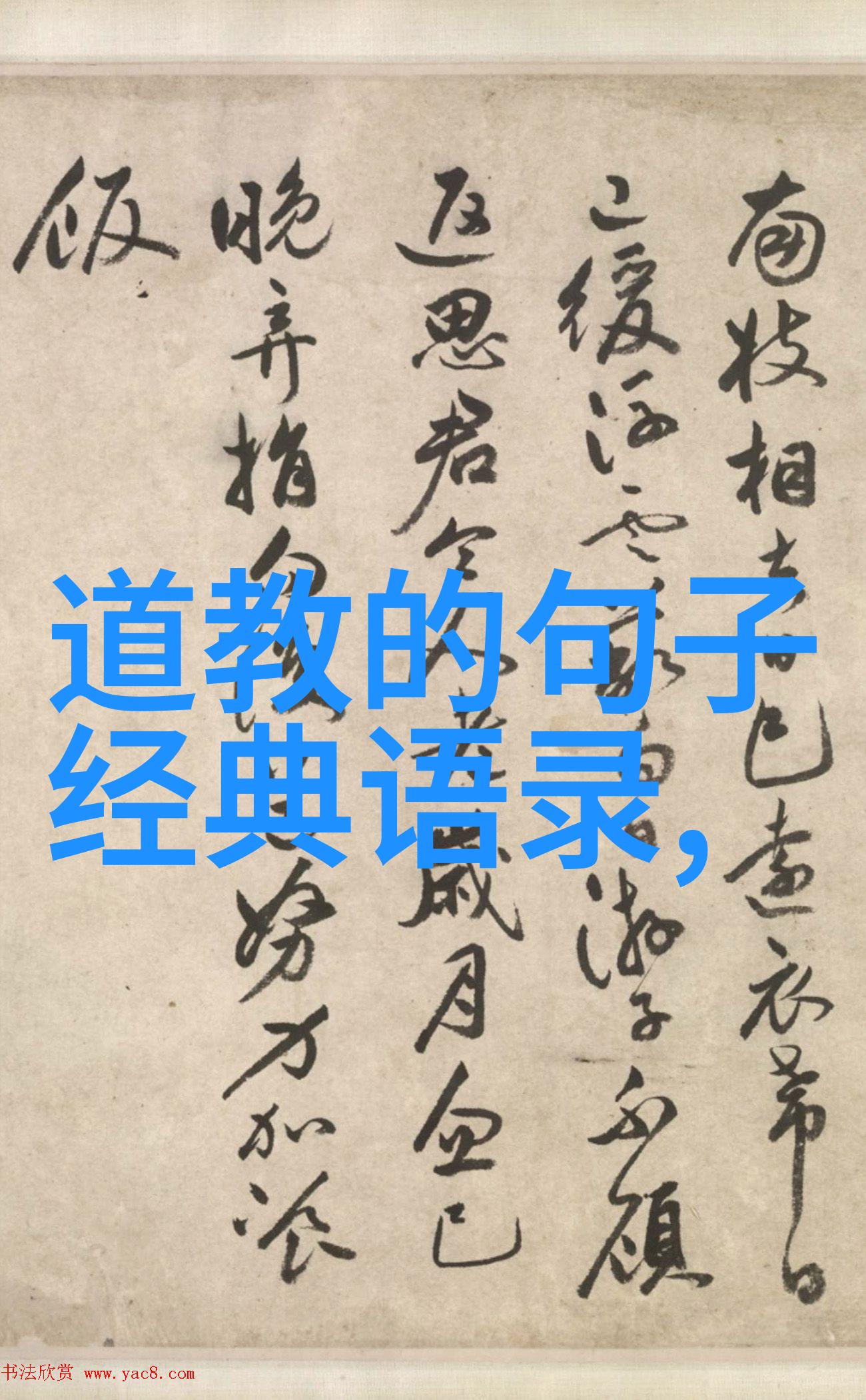

最后,“修行”则是将理论转化为实践的一系列行为,这包括但不限于学习、工作和社会服务等方面。明朝时期的一位书法家王铎,在他的书简作品前写下“以文会友,以文相亲”,表达了用文学作品结交朋友,用文字交流感情的心愿。他相信只有不断地学习和提高自己的水平,才能更好地融入社会,与他人建立起真诚的情谊。

总之,无论是对外部环境还是内部情感,都需要不断地去调整和完善。在这个过程中,我们可以借鉴古人的智慧,如孔子的教导:“己所不欲,勿施于人。”让这一原则成为我们的行动准则,为自己塑造一个更加完整的人格,同时也为周围的人带来正面的影响力。

标签: 道教都有什么书 、 道教信仰 、 道家的经典集中了老子的学说 、 道德经的最高境界 、 道家经典名言名句意思