臣子之心:惶恐与忠诚的交织

在中国历史上,“臣惶恐”是古代文人和官员表达对君主、国家或社会现象深深不安和忧虑的心情。它不仅体现了个人的心理状态,也反映了当时社会的政治、经济和文化氛围。以下几则案例,展示了“臣惶恐”的多维度意义。

孔子的忧国忧民

孔子被视为儒家学派的创始人,他对于国家治理和民生问题持有深刻关注。在《论语》中,有记载孔子对朋友颜回说:“吾尝终日不食,终夜不寝以思,不如事君。”这说明他愿意牺牲个人福祉来思考如何使君王成为真正的统治者,以此来改善人民生活。这就是典型的“臣惶恐”,他担心国家未来的发展,担心人民的安危。

李白与唐朝末年的变革

唐朝后期,由于内外矛盾加剧,李白等诗人开始表现出一种复杂的情感,即既有对旧时代美好景象的一丝缅怀,又伴随着对未来无序情况下的焦虑。他在诗歌中表达出“臣惶恐”的情绪,如他的《将进酒》中的句子:“千里黄云白日曛,我欲乘风归去又何用?”这里可以看出他面临的是一个动荡年代,而这种动荡让他感到迷茫和不安。

明末清初的边疆战乱

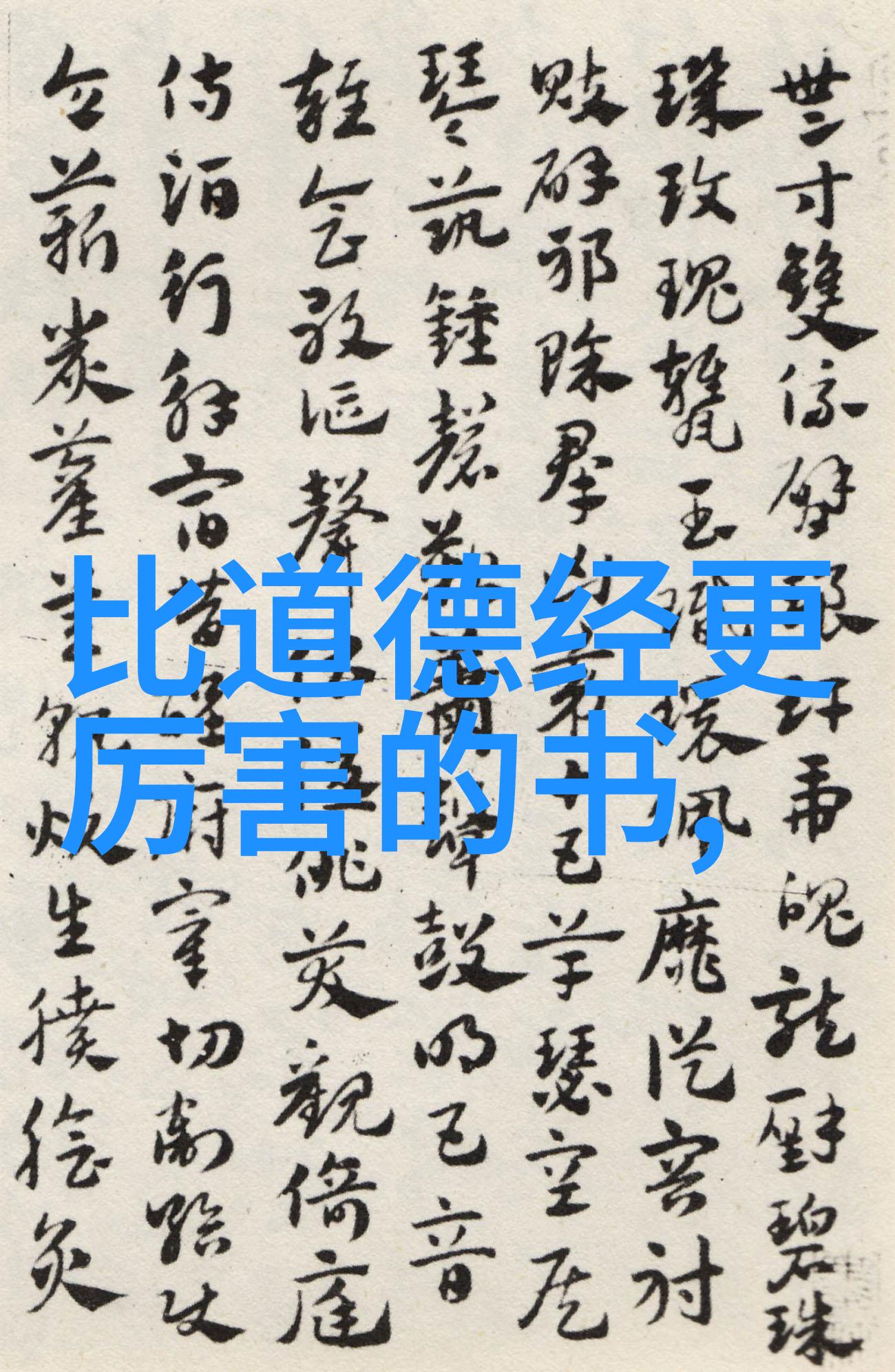

明清交替期间,因战乱频发,一些士大夫为了避免战争而迁居到边疆地区,他们面临的是前所未有的挑战。他们会写下这样的文字,比如万历年间著名书法家董其昌,在给友人的信中提到:“近闻西北兵起,我亦恰好寄书于途,忽然之间,不知何处是家。”这种情况下,他们也会产生“臣惶恐”的情绪,因为他们看到的是一片混乱,一种无法预测的情况,这种感觉自然会让人感到不安。

晚清时期改革派知识分子的担当

到了晚清时期,当中国正处于外患重重、内忧外患之际,那些支持新政、新学的人们也充满了“臣惶恐”。他们意识到如果不能改革,就难以挽救国家衰败,因此投身于各种活动,如翻译介绍西方科学技术,并推崇实践性强的人文主义思想,以期通过这些方式帮助中国走向现代化。这是一种积极参与改变命运的情怀,是一种不同于传统“臣服”态度,更接近现代意义上的责任感和担当精神。

总结来说,“臣惶恐”并不是简单的情感反应,它往往伴随着深刻的思考,对未来可能发生的事情以及当前状况进行评估,同时也是人们对于自身职责所做出的努力。从古至今,无数人物都在这个主题上展开了一场关于责任与忠诚的大讨论。

标签: 《道德经》全文注解 、 《道德经》注音版 、 道教书籍 、 道德经1 81全集免费 、 比道德经更厉害的书