静默中的权力:无为之治的反差

在历史长河中,政治哲学家们不断探索最优的治理方式,无为而治被视作一种极致的智慧。它强调政府应当尽可能减少干预,放手给社会空间,以此来促进社会和谐与经济繁荣。但是,当我们深入挖掘这个概念时,我们会发现无为之治背后隐藏着复杂的情感纠葛、深层次的道德考量以及对权力的微妙理解。

一、无为之治的本质

无为之治并非意味着完全不作为,而是在做事时要达到“不动则已,不思则寂”的境界。这需要领导者具备卓越的人格魅力和高超的心理战术。他既不能过度干预,又不能避免责任;既不能满足于表面的成就,又必须追求根本问题的解决。在这样的背景下,无为之治更像是一种内省自我修养,以及对人性弱点洞察力的展现。

二、从道德到实践——无为之人的挑战

当一个国家或组织实施了“无为”政策,它首先面临的是道德上的考验。领导者是否能够真正地放手,让民众自由发展?还是仅仅是在表面上装出一副宽松大气相,而实际上仍然掌控一切?这涉及到信任的问题,也就是说,是否相信自己的臣子能够自行其是,从而实现更加公正和有效的事务处理。

然而,在现实世界中,这种信任往往难以建立,因为人们总是担心失去控制。一旦放开手脚,便有可能出现管理失效甚至腐败行为。因此,无论如何,“无为”都是一项巨大的挑战,它要求领导者在保持信任基础上,同时又能迅速介入并纠正任何可能导致制度崩溃的情况。

三、反差与矛盾——真实生活中的应用

在一些成功案例中,如中国古代汉朝初年的“贤良图谋”,明朝朱元璋推崇“知足常乐”的思想等,可以看出“无為”原则在实际运用中的重要性。这些情况下,“不闻不问”的态度似乎很符合古代士人所追求的那份淡泊名利,但同时也体现了一种尊重人民主体意志的态度,即使是最高统治者的言行也要服从于大众意愿。

但另一方面,在许多其他文化和历史背景下,无为即非存在。而且,即便是那些提倡这一原则的地方,其实施效果也不尽相同。例如,一些地方因为缺乏有效监管而陷入腐败,而另一些地方却因为过分强调个人自由而忽略了集体福祉。此类反差显示了该原则在不同情境下的多样化适应性以及潜藏风险。

四、现代意义与未来趋势

随着全球化时代的一步步走向,是时候重新审视我们的价值观念,并将它们融入现代管理体系中。“未雨绸缪”的智慧与今天快速变化的地球环境相结合,将可以帮助我们构建更加合理、高效且可持续发展的手段。这包括通过技术创新来提高资源利用效率,以及通过鼓励合作精神来增强社区凝聚力,使得整个社会系统更加健全和平衡。

综上所述,无為之人的智慧虽然具有前瞻性,却并不简单;它需要领袖们拥有远见卓识,同时还需他们具备耐心细致地培育这种文化氛围。在这个过程中,我们应该勇敢面对所有类型的问题,不断探索最佳路径,以期达成一个人人皆能享受安宁幸福生活的大目标。不过,对于如何确保这种目标不会变成空谈,这个问题仍旧待答案征询。

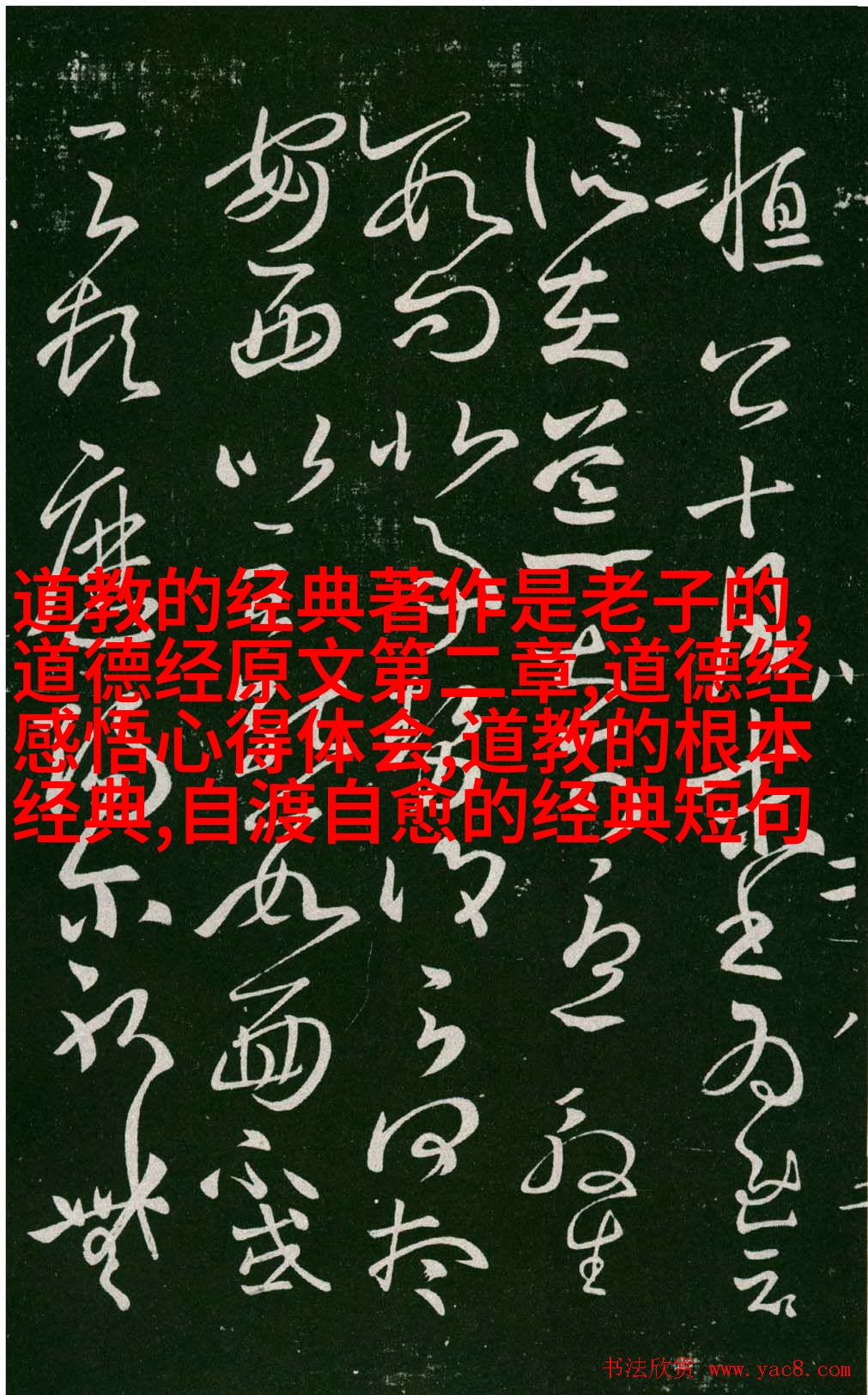

标签: 自渡自愈的经典短句 、 道教的根本经典 、 道德经感悟心得体会 、 道教的经典著作是老子的 、 道德经原文第二章