在中国古典文学中,修心诗句不仅是一种艺术形式,更是一种内心世界的探索和自我提升的途径。这些诗句通过对自然景物的描绘与抒情,传达了作者对于人生、宇宙、道德等方面深刻的思考和感悟。今天,我们将深入探讨这些修心诗句背后的哲理,并试图从中汲取精神滋养。

修身治国,治于未然——古代修心诗句之智慧

在中国古代,修身是政治家追求国家兴旺发达的一种方式,而“治于未然”则意味着预见未来问题并采取措施解决。这一点体现在许多著名的史书与文集中,如《论语》、《孟子》等。在这类作品中,我们可以找到大量关于如何通过个人品德来影响社会秩序以及如何以此来维护国家稳定的大量内容。

例如,在《论语·里仁》篇中,有一句话:“居处有道,以万物为刍狗。”这句话表明孔子的主张,即个人的行为应当以一种高尚的情操为基础,这样的态度能够使得整个社会更加和谐。而在《孟子·梁惠王下》篇,则有“民之由贱而贵者,以吾九伦也。”这里提到的九伦即指夫妻、兄弟、朋友等亲属关系,以及君臣之间的人际关系。孟子认为,只有当这些关系都得到妥善处理时,才能真正实现社会的安宁与进步。

文字与意境:修心诗句的创作技巧分析

除了直接传递哲理外,许多修心诗句还蕴含着丰富的情感色彩和复杂的人生意境。这正是中国文学独特之处之一,也是我们今天仍能从其中汲取灵感的地方。

如苏轼(苏东坡)的“江雪”,虽然只用了短短几行,但却展现出了强烈的情感色彩及深远的人生哲思。“千山鸟飞绝,一树花笑春风。”这里面隐含着对美好事物即将逝去的一丝忧伤,同时也透露出一种超脱世俗尘嚣的心态。这种技巧,让一个简单的事物变成了一首充满意义的小曲调,是中国散文家的经典手法之一。

诗为镜,照见己非——通过诗句理解自我成长路径

很多时候,当我们阅读到某些特别触动自己的文字时,我们会发现自己竟然也被触动到了什么。此时,这些文字就像是镜子一样,可以帮助我们看清自己的不足或错误,从而促使我们的自我反省和成长。

比如李白(李白)的“朝辞白帝彩云间,为渠添几度寒”。这两行似乎很随意,却包含了极其深刻的问题——人生的目标究竟是什么?值得追求的是什么?这样的问题让每一个人都不得不静下心来审视自己的价值观念及生活方向,使人们认识到只有不断超越自己才能够真正前进,不断寻找更好的东西才能够让生命变得更加充实。

鉴真求是——从传统到现代,关于修心的思考

然而,在快速发展变化的地球上,无论是在文化还是科技层面,都存在着巨大的差异化趋势。但无论时代如何变迁,“真”、“善”、“美”的永恒主题依旧引领着人类思想前行。那么,对于现代人来说,该如何运用这个概念进行内在上的改造?

这是一个需要考虑的问题,因为尽管技术日新月异,但核心价值观却似乎越来越模糊。在这个过程中,每个人都应该成为自己生活道路上的导航者,将那些曾经被称赞过且具有普遍性指导作用的话题作为参照点,用它们去推动自身向更好的方向发展。这就是所谓的心灵栖息地,它不仅是一个抽象概念,更是一个需要实际行动去实现的地方。

总结一下,本文主要围绕“关于修心诗句”的话题进行了探讨,从不同的角度出发,对其背后蕴含的人生智慧进行了阐述。通过对古代文学作品中的精选段落分析,我们了解到了如何借助于语言艺术提高个人的道德品质,并最终达到更高层次的心灵觉醒。而这一切,都源起于那些流传至今,却依旧令人回味无穷的小小咏叹,或许它们就是那片属于所有人类共同遵循永恒信仰之地—— 心灵栖息地。在这里,每一次回顾都是新的启示,每一次沉思都是新的开端;每一位游客,无论走多远,都能找到属于自己的归宿,那是一片既温暖又清晰的心灵空间,让我们一起踏上这一条旅程吧!

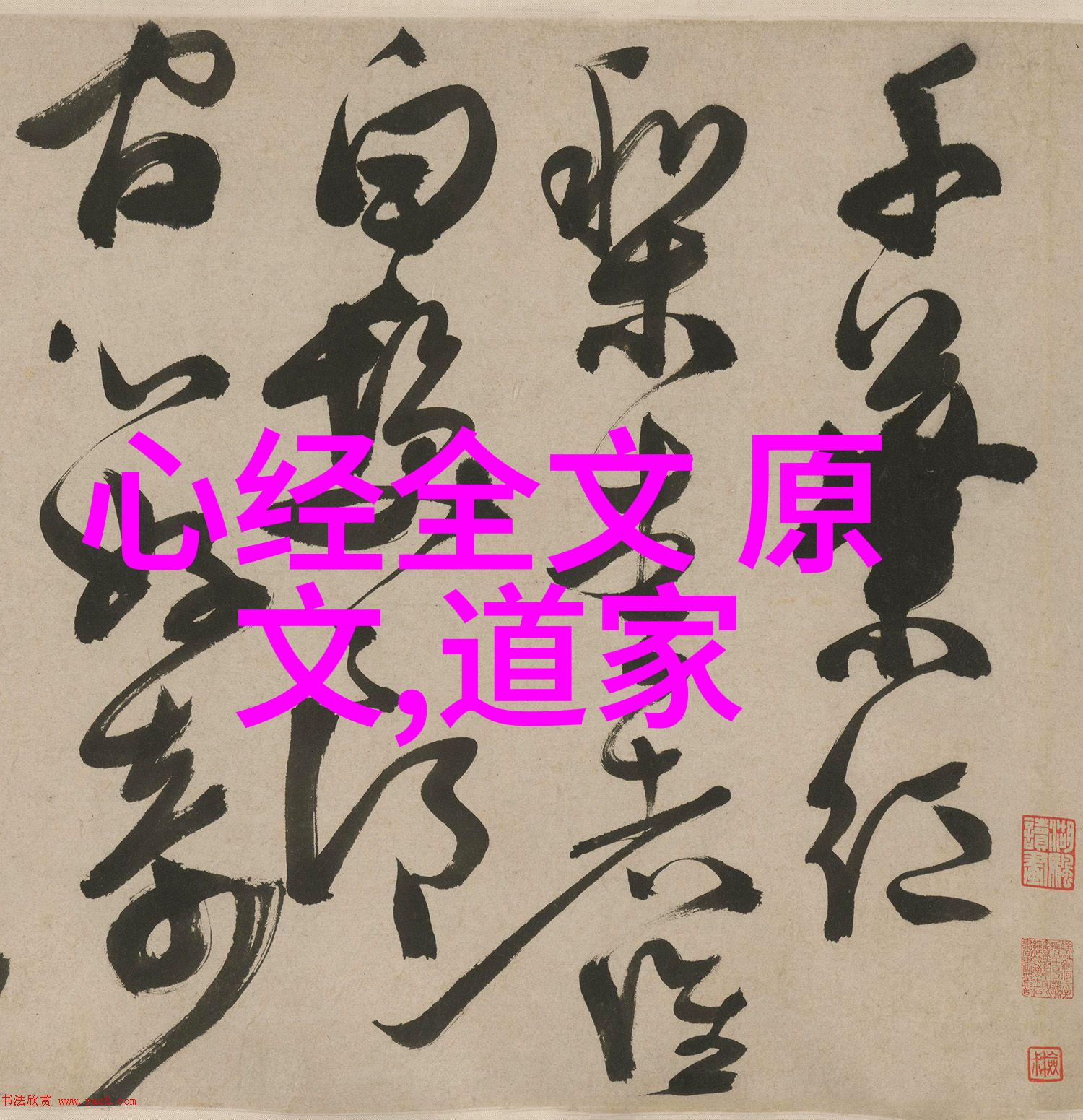

标签: 心经全文 原文 、 自渡自愈的经典短句 、 老子帛书原版 、 道家修行的句子经典语句 、 道家韵味的名字