老子道德经的诠释与变迁:一篇关于翻译挑战的探索

在中国文化中,老子道德经被认为是最古老、最重要的哲学著作之一,它以其深邃而独特的思想影响了千百年的人们。然而,随着时代和文化背景的变化,其翻译也面临着无数挑战。

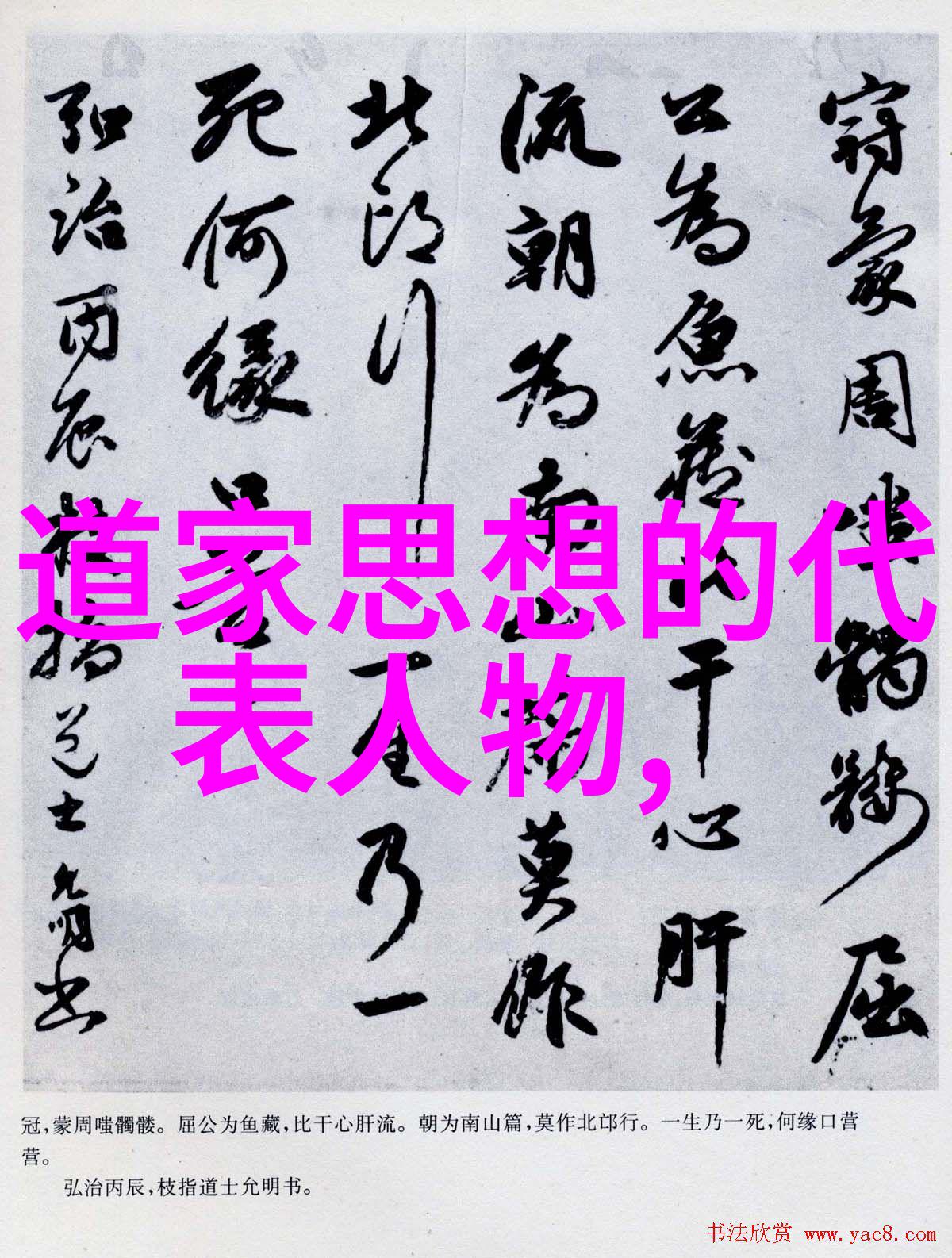

首先,最明显的问题就是语言差异。在《道德经》原文中使用的是古代汉语,这种语言与现代汉语有很大的不同,因此即使是同一种语言,也需要通过对比研究来理解其含义。例如,“天地不仁,以万物为刍狗”这一句,在不同的时期可能会有不同的解读。

此外,《道德经》的内容充满了寓意和隐喻,如“无为而治”、“知足常乐”等,这些表述往往需要借助当时或后世的知识背景来更好地理解其深层意义。因此,无论是古代还是现代,对这些表述进行准确翻译都是一个复杂过程。

历史上,有许多著名学者尝试将《道德经》翻译成其他语言,他们各自带来了自己的理解和风格。但这种多样性并非总能引起共鸣,有时候甚至会导致误传。例如,一位西方学者曾将“静坐山林,不见君子”的句子直译为“sitting quietly in the mountains, one does not see any noble people”,这完全忽略了原文中的哲理内涵,即提倡远离尘嚣,追求内心世界的宁静与超脱。

近现代以来,由于科技发展,计算机辅助翻译技术得到了飞速进步,使得文字处理变得更加高效。这对于《老子道德经》的翻译来说是一个巨大的福音,因为它可以帮助我们更快捷地找到相似的词汇,从而提高翻译质量。不过,这项技术也必须谨慎使用,因为过度依赖机器可能会导致失去人类情感色彩和文化细节的一般性误用。

最后,我们不能忽视的是,《老子道德经》的价值并不仅仅在于字面意思,而是在于它所蕴含的心灵启迪、生活智慧以及哲学思考。这意味着任何一次真正有效的翻译都必须同时考虑到语境、文化背景以及对目标读者的吸引力。此外,还要注意保留原著的情感韵味,让读者能够体验到作者本人的精神世界,从而达到跨越时间与空间的大师级交流效果。

综上所述,《老子道德经》的翻译是一项极具挑战性的工作,它要求我们既要尊重历史,又要适应时代;既要坚持文学魅力,又要关注实用价值。在这个过程中,每一位参与其中的人,都成了这部伟大作品的一个小小传承者,为全球范围内更多人了解这部丰富遗产做出了贡献。

标签: 道家学派有哪些人 、 道教最高尊神 、 太乙救苦天尊是庄子吗 、 下列哪个不属于道教三清 、 目前道家国内最厉害的人物