在中国哲学史上,庄子是道家思想的重要代表之一,他的哲学思想中包含了“无为”与“有为”的对立统一。这种对立不仅体现在他的政治观点和个人生活方式上,更体现在他对于宇宙万物运行规律的理解之中。以下我们将深入探讨庄子的自然法则,以及如何通过这一法则来理解和实践“从有为转向无为”的智慧。

一、引言

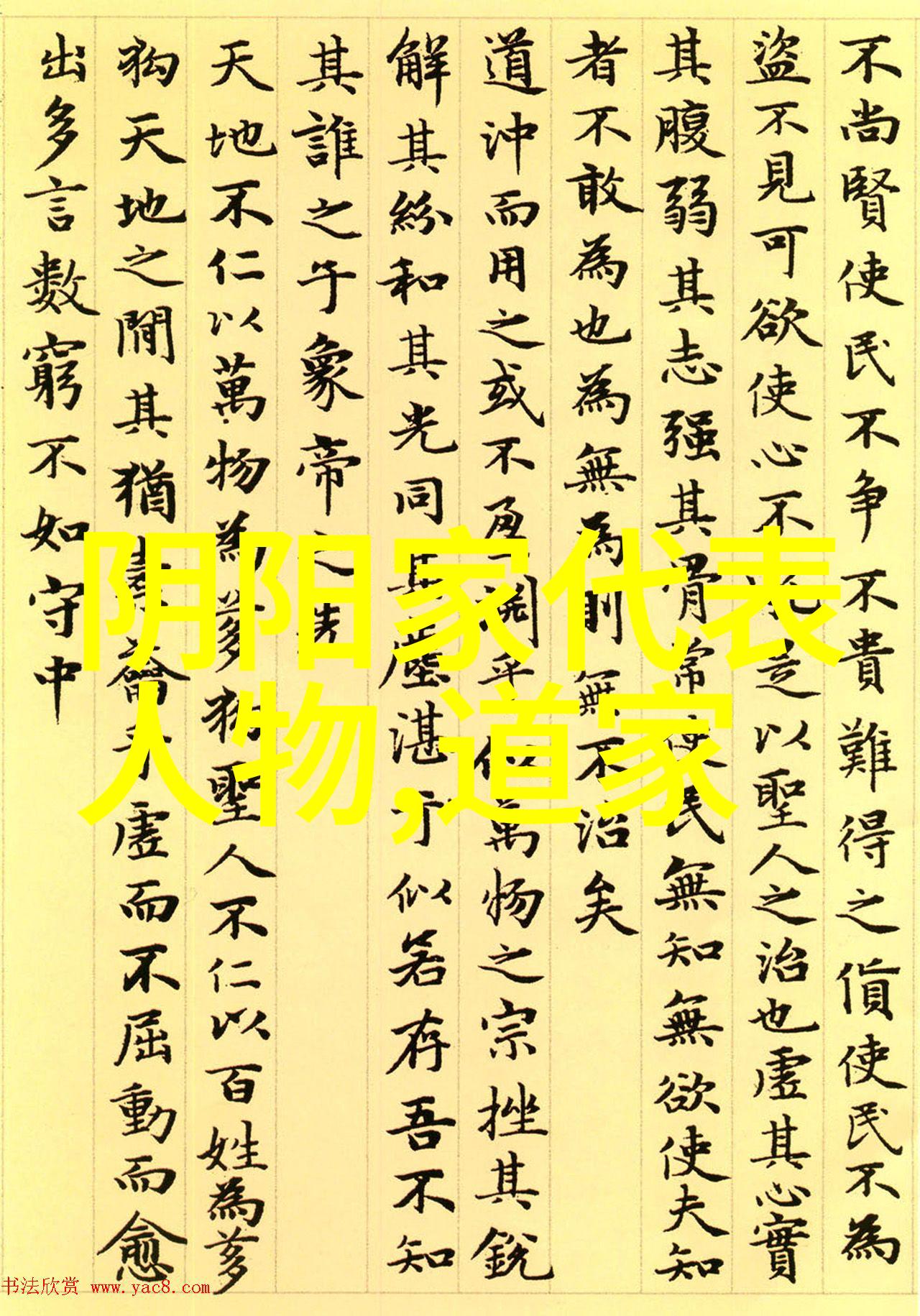

在古代中国,儒家强调仁义礼智信,而道家主张顺应自然,不做意志薄弱的人类所谓的“大事”。庄子以其独特的见解,将人生的意义与宇宙间的一切联系起来。他认为,无论是人类社会还是整个宇宙,都应该遵循一种本质上的秩序,这种秩序又被称作“自然法则”。

二、庄子对比儒家的治国理念

在《齐物论》等篇章中,庄子批判了儒家的治国理念。他认为,儒家的政治观念过于注重个人的意志和行动,而忽视了天地万物之间本有的相互关系。这就导致了一种极端,有时甚至是不合理的情况,即便是在最好的情况下,也会造成国家内部矛盾激化,最终导致社会动荡不安。

三、从有为到无为——反思人类行为

在《大宗师》、《逍遥游》等篇章里,庄子提出了一个关键概念:“天地不仁,以万物为刍狗”。这句话表达的是一个深刻而残酷的事实:这个世界没有情感,没有目的,只是一场永恒且不可避免的大餐。在这个过程中,每个人都只是食材而已,我们所追求的是短暂且微不足道的地位。

然而,在这样的背景下,我们依然要寻找自己的位置。按照传统意义来说,这意味着要不断争取更多资源,要不断地进行斗争。但是,如果我们能够超越这种狭隘的心态,那么我们就会发现真正重要的事情并不在于占据高处,而是在于找到适合自己生存的地方,从而实现自我平衡。这就是从有为转向无 为的一个基本步骤。

四、顺应自然——寻找生命中的真谛

为了更好地理解何谓“顺应”,让我们再次回到《逍遥游》的开篇。“夫唯以性外复命曰德;内复怪曰怪。”这里,“德”指的是人们天赋的情感反应,“怪”指的是人们心中的恐惧或疑惑。当我们的内心保持宁静,与外界保持一致时,我们才能达到真正的心灵自由。这正如河流总是在它自己固定的道路上流淌一样,它不会因为岸边的人们有什么期待而改变方向,因为它知道自己的路径已经被决定好了。

因此,对于那些渴望得到满足却无法满足的人们来说,他们可能需要重新审视他们对于生活目标以及现实环境之间关系的问题。也许不是所有的事情都是可以掌控或者改变的,但至少有一点可以确定,那就是你不能改变你想要去哪里,你只能选择你的路途是否舒缓或痛苦。如果能接受这一点,那么即使面临困难,也不会感到绝望,因为你已经明白了生命中的真谛,并开始跟随它们前进。

五、结语

综上所述,通过对比古代文化不同哲学派别间关于治国理念及人生态度差异,以及分析其背后深层次含义,我们可以得出这样一个结论:只有当我们的行为符合自然之规,并且认识到个人的有限性以及环境因素作用下的局限性时,我们才能够真正实现自我价值最大化,同时也促进社会整体稳定发展。在现代社会,本文提出的这些观点同样具有重要意义,它鼓励人们放弃非必要的竞争和冲突,从而找到更加简单、高效并且可持续的人生方式。

标签: 道家分几种道家 、 道教都有哪些人物 、 道家学派主要代表人物 、 道家杰出人物 、 中国道家的代表人物