一、引子:诗人与道教的缘分

在中国古代文学史上,诗人辛弃疾和杨万里被视为唐宋时期最杰出的词人,他们的作品不仅流传至今,还深受后世文人的喜爱。然而,这两位才子之所以能够创作出那么多脍炙人口的名篇,与他们对道教文化的理解和吸收有着密切关系。

二、辛弃疾:醉卧长沙梦游天山

辛弃疾,以其豪放奔放的手法和丰富的情感表达,被誉为“北宋四大词人”之一。他的一生充满了探索与追求,不仅在政治上经历了一番波折,在文学上也不断寻求创新。在他的词中,我们可以找到他对道教哲学思想的痕迹,如“常山日暮金鹅影”,这里隐喻着一种超脱尘世的心态,也反映了他内心世界中的宁静与自在。

三、杨万里:画地为牢意犹未尽

相比之下,杨万里的风格更加精致细腻,他的小品体裁成就了“小令”的盛名。在他的诗句中,我们也能感受到他对自然美景以及对于生命本质深刻洞察。例如,“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,这句话蕴含着一种超然物外的心态,就如同道教修行者所追求的那种忘却俗世烦恼,而进入到自然界中去。

四、共同点:超脱与归于自然

尽管两人风格迥异,但在审美情趣和精神追求上,却有一些共同点。他们都倾向于超越尘世纷扰,用自己的方式来实现个人解脱。这一点,与道教强调的人生观念是相契合的,即通过修行达到一种高层次的人生状态,无论是通过文学还是其他手段都是可接受的。

五、结语:艺术与信仰之间的桥梁

总而言之,辛弃疾和杨万里的艺术生活正是在他们对道教文化理解并融入其中之后得以展开。这不仅说明了当时社会文化氛围如何影响个体创作,更重要的是,它揭示了一个事实,那就是艺术创造往往伴随着某种信仰或精神追求。在这个意义上,可以说这些诗人们其实也是某种形式上的现代化版的大师级别的修炼者,只不过他们选择了一条不同的道路——借助笔墨来表达自己内心深处那份渴望自由与超脱的情绪。

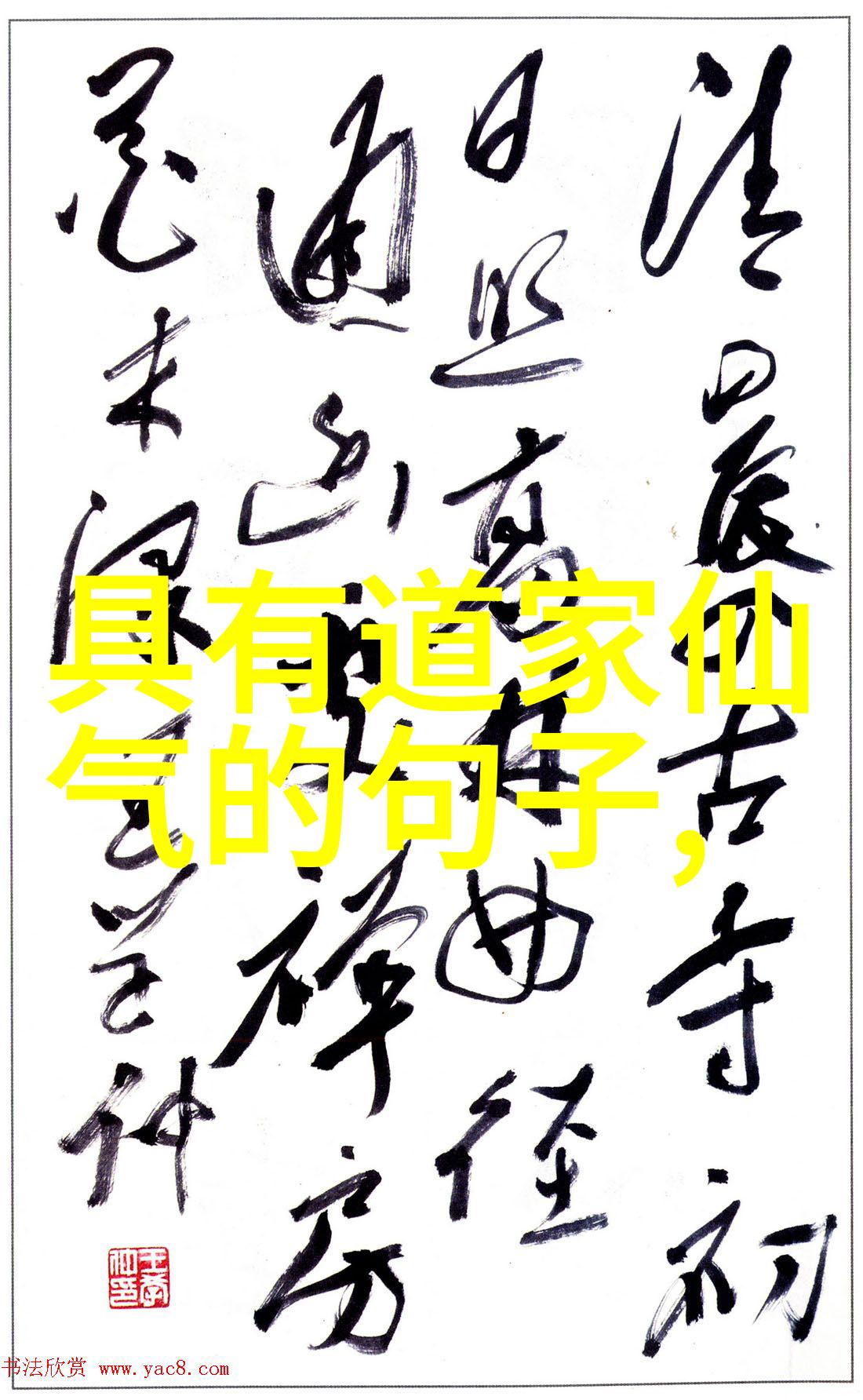

标签: 道家思想的创始人是谁 、 道家学派创始人是谁 、 道教十大真人 、 具有道家仙气的句子 、 道教产生时间代表人物