什么是无为?

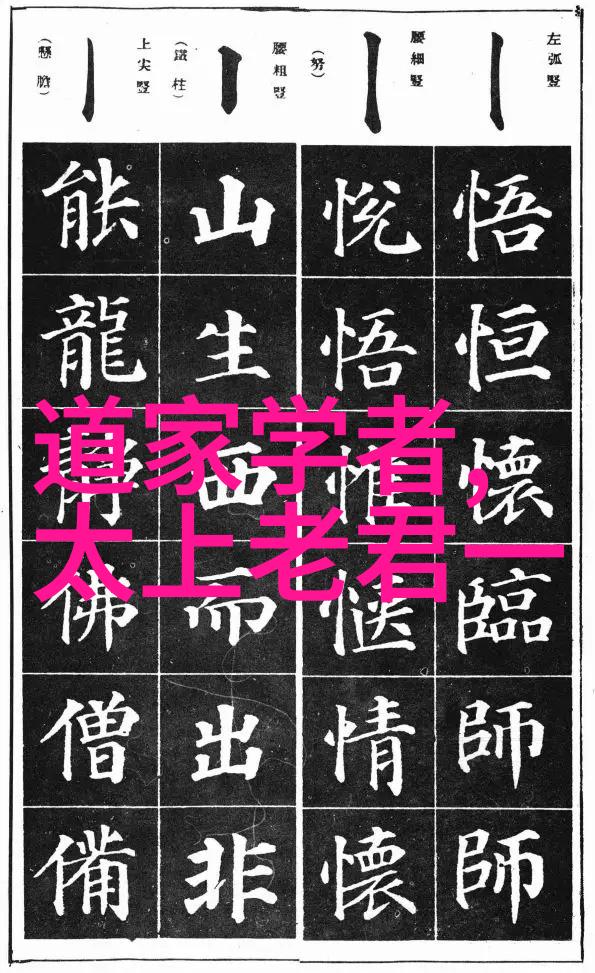

在哲学和宗教中,无为是一种思想和实践,它源自于中国的道家思想,尤其是老子的《道德经》。无为并不是指没有行动,而是指通过不强求、不执着来达到事物本身的自然状态。这一理念强调顺应自然,不干预宇宙的运行,以达到内心的平静与世界的和谐。

无为并不意味着懒惰或缺乏动力,它要求个体要有高度的心智觉醒和深刻的理解。一个人若能完全了解事物之间相互联系与依存,以及每个事件都是宇宙大整体的一部分,那么他就能够放下私欲,避免过度干预,从而实现真正意义上的“无为”。这是一种高超的人生智慧,是对外界力量的一种适应策略。

有为又是什么?

相对于无为,有为则代表了积极主动地参与到生活中去,通过自己的努力来改变现状。在西方文化中,这样的态度被视作进步和成功所必需的一部分。有为者往往充满热情,对目标有明确追求,他们相信通过不断努力,可以掌握命运,并创造出自己想要看到的结果。

这种理念可以在政治、经济、科技等领域得到应用,有时也会带来巨大的成就,但同时也可能导致资源耗费过多,环境破坏加剧甚至引发冲突。在现代社会,有為通常被看作一种积极向上、创新发展的情感驱动力,但是它容易忽视的是个人与集体之间以及人类与自然之间复杂微妙关系。

无为与有為之争

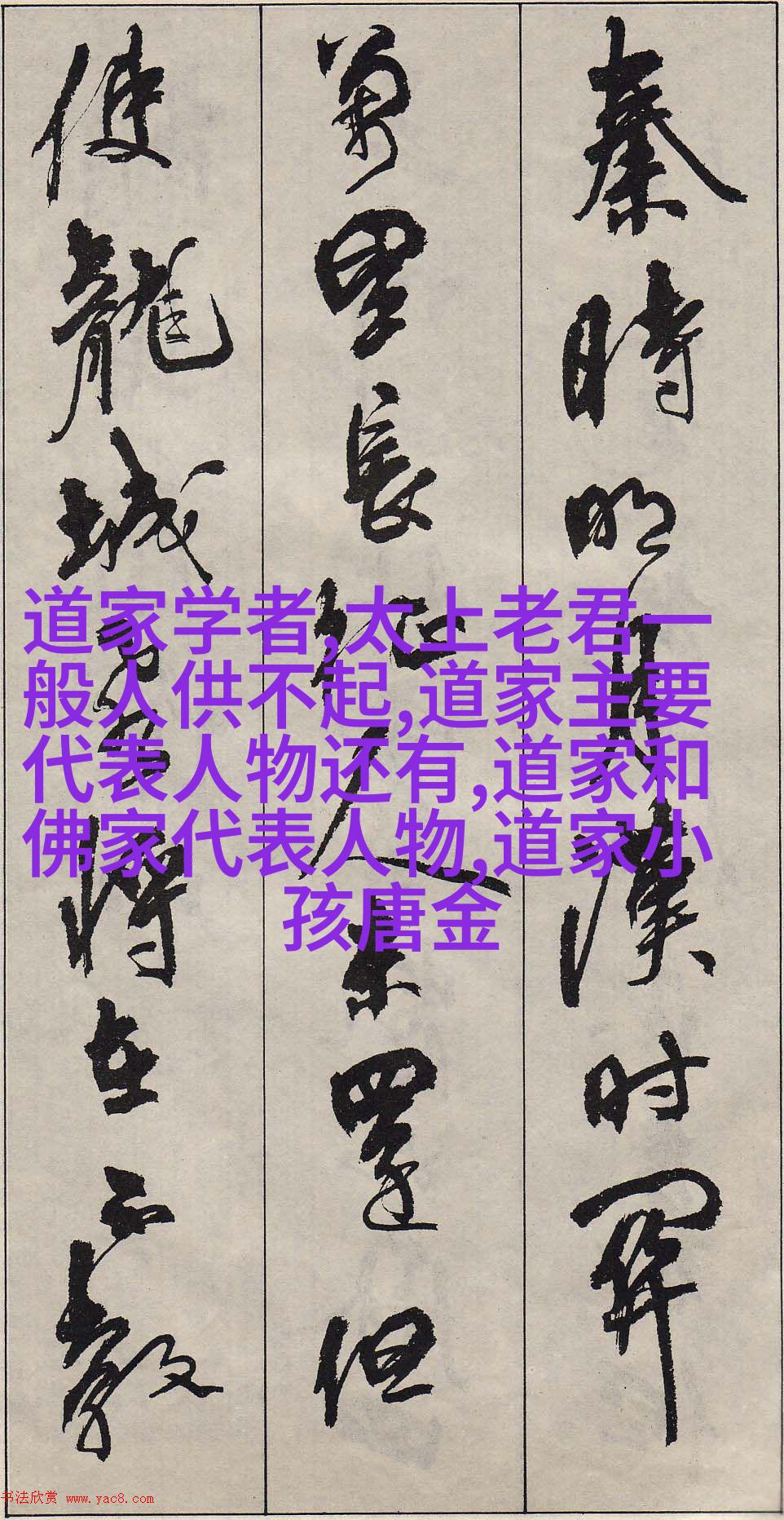

从历史上看,无论是在东方还是西方,都存在关于这些两个概念价值观念的大规模讨论。中国古代哲人如孔子虽然倡导“己所不欲,勿施于人”,但他并非完全支持无作为,而更多地推崇礼仪制度以维持社会秩序。而另一方面,在西方,由启蒙运动至工业革命,再到现代资本主义,其核心价值观就是追求个人自由、竞争激烈及技术创新,这些都属于有為范畴。

然而,当我们反思当前全球面临的问题,如气候变化、大规模移民潮等,我们不得不考虑是否需要重新审视我们的行为模式。如果我们继续沿用过去那种单纯追求增长而忽视后果的话,我们很可能走向一个无法挽回的地步。在这个过程中,无為提供了一条更柔软,更包容,也许更可持续的人类发展路径:让事情按照它们天然设定的方式进行,让我们更加关注如何减少对环境造成伤害,而不是只盲目追逐经济增长。

无為與現代社會

尽管無為根植於古老文化,但它仍具有今日深遠意義。當我們面對日益複雜化、高速化與全球化帶來的人類問題時,比如資源消耗過快導致環境退化,以及由於衝突與貧困導致大量人口流離失所,這種無法靜靜坐視狀況下發生的慘劇,我們是否應該從無為這一角度出發思考?

我們應該學習如何通過降低個人生活水平來減少對地球資源需求,並且找到共享經濟、新技術創新等方法來改善大家庭中的分配公正性。我們需要學會讓一切行進著其方向,即使那個方向似乎並非最佳選擇,因為單純地站在觀察點上期待所有事情都能自動解決最終將會失敗。我們應該成為一個既聰明又沉默的小角色,用最小限度的手段影響最大限度的事故,以達到長期平衡之間保持恆久平穩之態勢,並且學會欣賞生命本身,不僅僅是結果勝利或者失敗落寞。

無為與內心覺醒

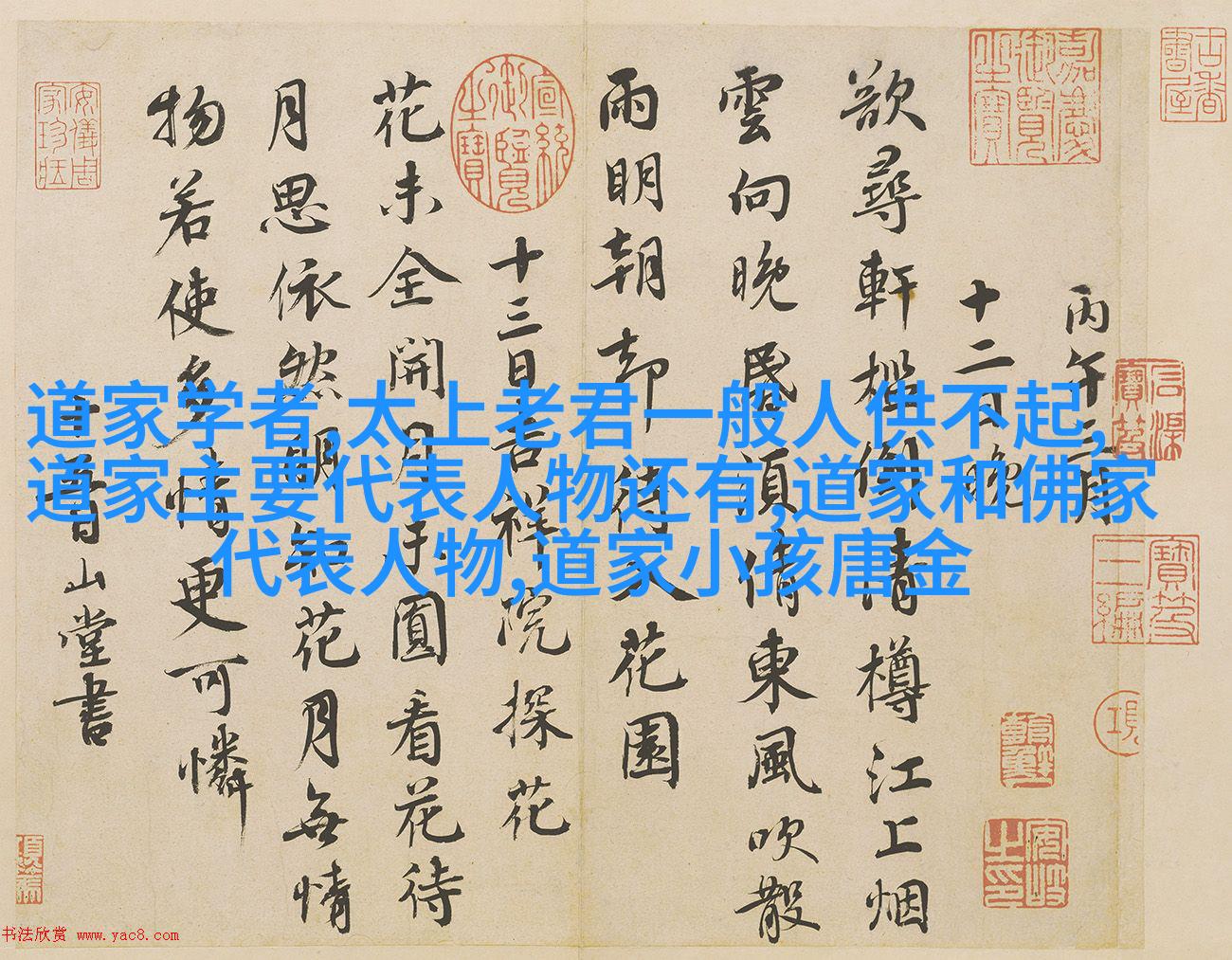

無論是在東方或西方哲學裡,每種思想都有一個共同點,那就是強調對待自身的心靈覺醒。如果說沒有內心覺醒,就像水池裡沒有泉眼,即便你運用任何手段去掬起水,只會把周圍的事情弄得更加混亂。但如果你能夠觸摸那份泉眼,你將見證水質變得清澈透亮,這樣即使在極端條件下,你也不怕乾涸。你可以安然地坐在岸邊,用你的雙手抚摸大海,一切皆已圓滿了。此處言語不足以形容那份境界,它只能透過實踐去體悟,所以它叫做「知」、「悟」、「覺」等名字,用以象徵此種精神層面的覺察能力;這便是我們今天探討「無」的另外一面——知識層面的「空」。

因此,我們不能輕易否定無 為这一理念,因为它提出了一个关键问题:当我们选择介入世界时,我们应该基于什么原则?如果我们的目的仅仅为了个人利益,或为了短期内获得某些好处,那么这样的行为可能会导致长远后果悲剧性的失败。但如果我们的目的是为了提高整体福祉,为未来留下更多可能性,那么我们必须学会控制自己的影响力,使其成为正面的力量。这是一个复杂的问题,没有简单答案,但探索这个问题可以帮助我们找到解决目前全球挑战的一个途径。

结束语

总结来说,无 为 与 有 为 的区别 是两种截然不同的世界观 和 生活态度,它们分别代表了不同时代 和 文化背景下的思考方式。当今世界里,最重要的是学会将这两者的精髓结合起来,将他们转换成促进人类福祉、保护地球资源以及增进全人类幸福感的手段。这项任务不会轻易完成,但愿经过深入探讨,我们能够找出通往那个未来的道路。

最后,让我提出这样一个问题给读者:你认为,在这个快速变化但又充满挑战 的时代里,你更倾向于采取哪一种生活态度呢?

标签: 道家小孩唐金 、 道家主要代表人物还有 、 太上老君一般人供不起 、 道家学者 、 道家和佛家代表人物