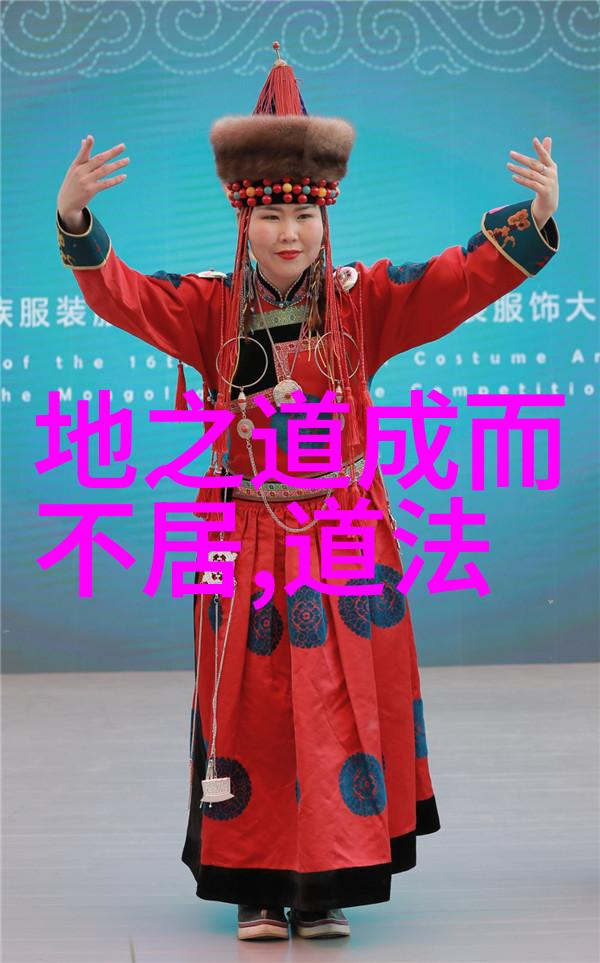

蒙古包后的木杆:苏武节棒的传说与民居文化

在蒙古族的传统生活中,蒙古包后面通常立着一根光秃秃的木头杆子,这个看似简单的物体却承载着丰富的历史文化和深厚的情感。这个木杆并非随意设置,而是作为对苏武精神的一种纪念。

据历史记载,汉朝时期,苏武被派为使者出使匈奴,他在那片遥远而冷酷的大漠上展现了不屈不挠、坚守信仰的伟大品质。当时,匈奴王曾试图用降将李陵来劝说他投降,但遭到了苏武痛斥和打击。从此,匈奴王不再给予他食物,只好靠自己开荒种粮度日。在那个艰苦卓绝的地方,无论是放羊、打草、种地还是行走坐卧,那根节棒总是伴随着他,就像是一道符号一样。

时间流逝,当地牧民见识了他的高尚品格,都对他敬佩有加。而当苏武最终被汉朝迎接回国后,这里的居民为了怀念这位民族英雄,便在每个蒙古包后边立了一根光溜溜的木杆,用以纪念那块无人之地上的勇士,也就是当年时刻伴随他的节棒。

今天,当你漫步在这些广袤无垠的大草原上,看见那些朴实无华却充满故事意义的小屋,你也许会想起那个时代,那些勇敢的人们,以及他们留下的痕迹——这些木杆,它们如同穿越千年的通讯员,将过去与现在连接起来,让我们更加珍惜这片风吹过的声音、雪覆盖下的安静,以及那些未经言说的故事。

然而,更值得探讨的是,这些传统建筑背后的文化内涵。它不仅仅是一座房子,它代表了一种生活方式,一种对自然环境适应能力,一种独特的心灵世界。每一间蒙古包,每一个立于其后的木杆,都承载着民族精神和智慧,是人类文明宝贵遗产的一部分。

因此,当我们欣赏这些简洁而坚固的小屋,或是在夜幕下听闻那些悠扬而又沉稳的声音,我们应该意识到,这一切都不是偶然发生,而是一个精心构建出来的人类社会结构。这也是为什么,在这个快速发展变化的世界里,我们仍旧能看到那么多保留了几百年甚至几千年的建筑形式,因为它们所代表的是一种超越时代、跨越空间的情感联系——一个关于尊重过去、拥抱未来和庆祝现在共同生存这一理念。

最后,让我们向所有造就这些美丽景色的先辈致以最高敬意,他们用石头筑成山脉,用羊毛织成温暖,用心血浇铸成了永恒。在这里,每一次呼吸都是对自由和自主生活方式的一次赞颂,每一次目光扫过那长长的地平线,就是对祖先精神的一次致敬。此刻,即便是在遥远的地球另一端,我们的心也紧紧相连,不只是因为语言文字之间共享知识,更重要的是因为情感纽带中的共同记忆。

标签: 道家关于水的哲学 、 道教人生感悟的句子 、 从道德经领悟的大智慧 、 地之道成而不居 、 道法自然头像