在中国古代哲学和文化中,“道法自然”这一概念是非常重要的,它源自老子的《道德经》。老子认为,宇宙万物都是由“道”所引导的,而这个“道”是不言而喻、不思而明、无为而治。因此,“道法自然”就意味着顺应天地之大势,不强求,不争斗,这种生活态度能够帮助人们达到心灵的平静与内心的宁静。

在《庄子·大宗师》中有这样的记载:“夫以天下为刍狗者,其犹人也;以人为刍狗者,其犹禽兽也。”这里提到的“刍狗”,就是指那些被迫劳作,被剥削的人类。在这种情况下,“刍狗”的境遇,与动物没有什么区别,只不过是因为他们被束缚于人类社会中的规则和秩序之中,失去了自由和自我。

相对于这些被动接受命运的人们,有些则选择了另一种方式,即通过理解并顺应自然界来实现自己的自由。这就是所谓的“不逆其情,不适他意”。这种思想在后世影响深远,对中国哲学乃至世界哲学都产生了巨大的影响。

除了老子的思想外,《庄子》的作者庄周也是对“道法自然”的阐释做出了贡献。他认为人的生命应当像鱼一样,在水里游泳,没有烦恼,没有恐惧。而我们现在常用的成语如"活到老,学到老"、“知行合一”,以及"得其本末,则知生死"等,都反映出一种对生命本质追求简单、纯粹状态的心态,这正是符合“道法自然”的精神。

此外,在儒家思想中也有类似的概念,如孔子的弟子孟子提出的「尽己之才」,这也是一个关于如何找到个人的位置,并且发挥最大潜力去做好事的一种理念。孟子的教诲鼓励人们按照自己的能力去实践仁爱,使自己成为社会进步的一部分,而不是只是为了个人利益或名誉去行动,这样的行为方式同样体现了一种较高层次上的「顺其自然」态度。

然而,如果把这种理念推广到今天,我们会发现它与现代社会存在一些冲突。在竞争激烈、快节奏、高效率要求极高的环境下,人们往往难以完全放松下来,更遑论真正做到「无为而治」。因此,要想真正将「道法自然」的精神融入现代生活,我们需要不断地调整我们的价值观念,将长远目标放在第一位,同时学会享受每一个过程,无论是工作还是学习,都要有耐心,有毅力,有乐观的心态去面对挑战,以此来维护个人的身心健康,并最终达到内心的平衡与满足感。

总结来说,“ 道法自然”是一个复杂多面的概念,它涉及到了伦理、心理甚至生存状态方面的问题。在不同的历史时期和文化背景下,它表现出不同的形态,但核心思想是一致的:即使是在变化万千的地球上,也要保持一种超越时代限制的情感稳定性,让自己随波逐流,却又能掌握方向,让生命更加充实。如果我们能够从这些古代智者的思考中汲取营养,那么我们就能更好地理解这四个字背后的深刻意义,以及它如何指导我们的日常生活。

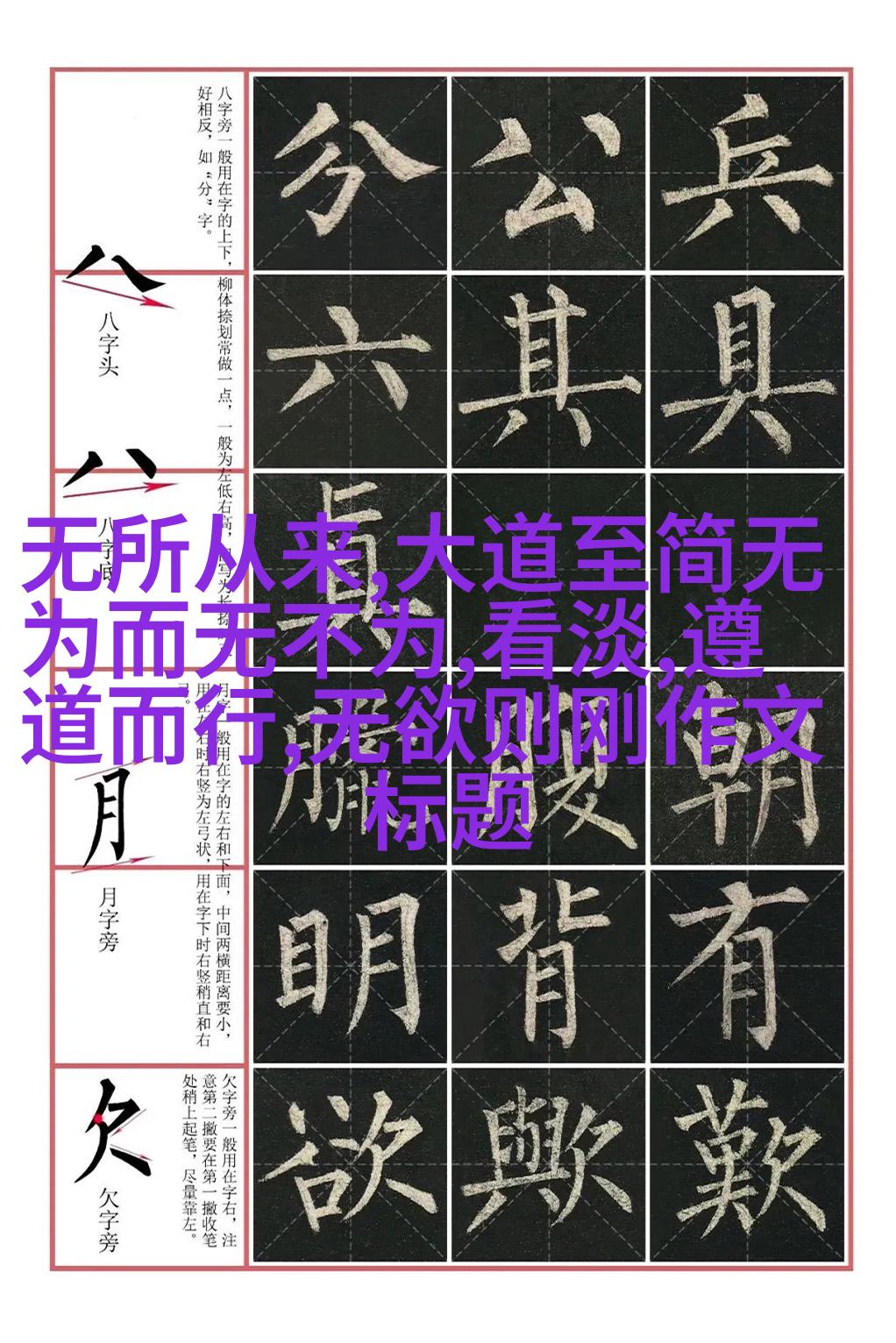

标签: 看淡 、 大道至简无为而无不为 、 遵道而行 、 无欲则刚作文标题 、 无所从来