在历史的长河中,无数政治家、哲学家和思想者都曾探讨过治国之道。其中,“无为而治”这一理念尤其值得深入研究,因为它不仅是一种政治上的策略,更是对人性和宇宙本质的一种深刻洞察。

一、无为之治的起源

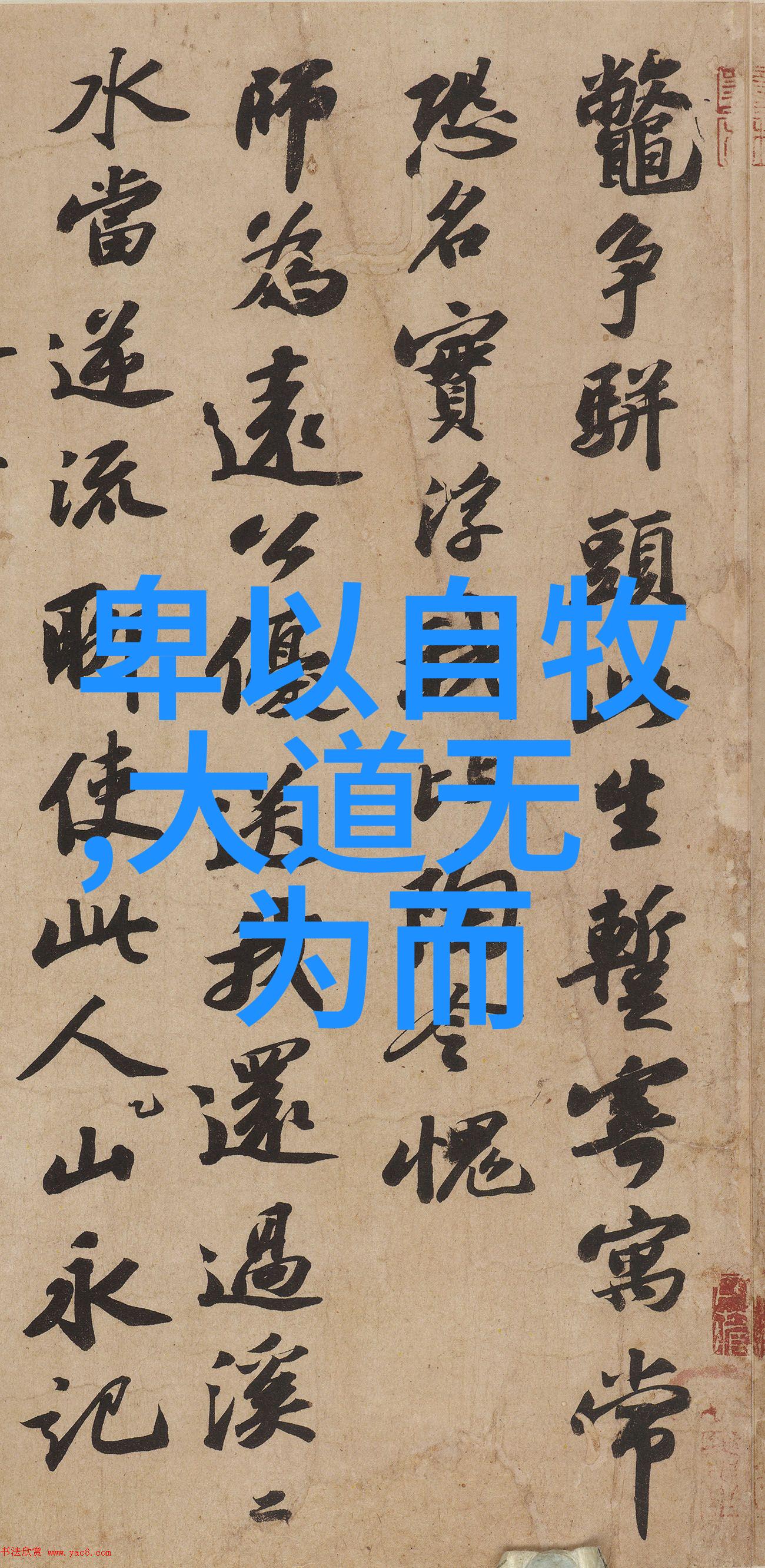

“无为而治”这个概念可以追溯到中国古代哲学家老子的《道德经》。老子认为,天地不仁,以万物为刍狗。这句话表明了自然界以一种“无为”的状态存在,而这种状态却能够维持万物的生存与发展。他提出的“道”,即是指这种自然界中的原则,是一切事物运转的心灵所在,是最高真理。

二、实践中的挑战

然而,将“无为之治”的理论应用于实际政治并不容易。在一个复杂多变的社会里,如何做到真正意义上的“无為”,又不让国家陷入混乱,这是一个巨大的难题。例如,在战争时期或经济危机等紧急情况下,如果政府完全采取“无作为”的态度,那么国家可能会因此而衰败。

三、现代解读

尽管面临着诸多挑战,但人们仍然试图从现代视角去理解并实践“无為”。比如说,在管理科学中,“微观管理”就是一种尝试通过最小化干预来促进组织效率和创新。这背后隐藏的是对资源有限和效率至关重要性的认识,以及对个人自由选择价值的重视。

四、“非干预主义”与国际关系

在国际关系领域,“非干预主义”也是基于类似的理念,它主张各国应尊重彼此主权,不要介入其他国家内部事务。这样的外交政策旨在避免外部力量干扰国内事务,从而维护全球秩序,并防止冲突升级。

五、“内心世界”的启示

除了政治层面的应用,“無為之治”也可以被看作是一种修身养性的人生态度。在佛教中,菩萨戒律就要求修士们保持内心清净,不断自省自洁,这便是在某种程度上体现了个人的“無為”。这意味着,即使处于世俗社会,也应该努力培养出超脱世间纷扰的心境,以达到精神上的平静与自由。

总结:

《無為之治:隐秘的藝術與千年沉默》这篇文章从古代哲学到现代管理,再到国际关系以及个人的修养,都探讨了不同层面上关于"無為"这一概念及其含义的问题。虽然历史上有许多理论支持"無為"作为一种有效且高尚的手段,但其实施并不简单。此外,它同样反映了一种对于人类行为方式更广泛思考模式——即寻求最少必要行动以获得最大成效,同时保持内心世界的宁静。如果我们能够将这些理念融合进我们的日常生活,我们或许能找到通往更好的未来的一条道路。而这条道路,就是那片充满智慧和谦逊光辉的大海里的潜水艇——永远不会显眼,却能抵达任何地方,无需开口,只需沉默地前行,就像那些遥远星系一样,只有当你真正靠近它们时,你才能感受到他们发出的微弱光芒。

标签: 阴符经 、 中国道士真实斗法事件 、 大道至简 大音希声 大象无形 、 念道德经的禁忌 、 道家说精