在中国古代,文学与哲学是深不可分的两个领域,它们共同构成了一个复杂而又精致的文化体系。其中,修道精神作为一种追求内心平静、超脱世俗纷扰的生活态度,在诗歌中得到了充分体现。这些修道十足高雅的诗句,不仅反映了当时社会的一种审美趣味,也传达了一种对于人生意义和价值追求的深刻思考。

首先,我们需要理解“修道”这个词语。在佛教中,“修道”指的是出家人为了证悟真理而进行的一系列苦行和冥想活动。而在中国古代文学中,“修道”则常常被用来形容那种隐逸不仕、远离尘世喧嚣,以纯洁之心为己任的人物或情怀。这两者虽然有所不同,但都强调了一种超越物质世界,专注于内心世界发展的生活方式。

接下来,让我们通过一些著名诗人的作品来探讨这些修道式高雅诗句背后隐藏的情感和思想。

第一位是陶渊明,他以其《归去来兮辞》闻名于世,这篇文章中的“稼穑其事,用不息焉。”便表现出了他对农业劳动者的敬意,以及对自然之美与农耕生活方式的赞赏。他的这种态度,可以看作是一种隐逸主义,是他逃避朝廷政治、回归田园自然生活的心声。这种对简单生活方式的热爱,与现代人们对于快节奏、高效率都市生活感到疲惫相呼应,为我们提供了另一种可能的人生选择。

第二位是苏轼,他以其豪放不羁著称,但也有很多作品表达了他对于个人境界提升以及超然物外的心理状态。他在《江雪》中写到:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”这段描绘景色并非偶然,而是在表达作者对自己遭受流放之后,对自由和生命无常感到哀愤。但同时也显示出作者面对困境时依旧保持冷静,并寻找内心宁静,这正是“修道”的一部分内容。

第三位则是李白,他以浪漫主义著称,其《夜泊牛渚怀古》就是一个典型例子,其中提到的“今夕何夕?兮,吾党既往如何?”等句子展现了作者沉思历史与个人命运之间关系的情感。此文通过抒发个人的忧愁,同时也透露出一种超脱历史变迁、专注于自我成长的心态,这也是现代人追求精神上的满足所能共鸣的地方之一。

总结来说,无论是在陶渊明温柔淡泊的地理观念里,或是在苏轼风雨兼程的情感表达上,或是在李白遐想天涯的人生哲学里,都能找到那份“修道”的影子——它不是单纯地逃离,而是一种积极主动地塑造自我的过程。这类似于今天我们说的"活着"或者"找到自己的位置",它包含着一种深刻的人生智慧,即使在最艰难的时候,也要坚持自己的信念,从而达到一种内心的大定大觉。这正如儒家的孔孟之辈所倡导的一贯不易,一丝不苟,那些曾经被认为过时却又永恒存在于每个时代背景下的品格特征,他们为我们的灵魂带来了安慰,同时也激励着我们继续前行走向更好的自己。

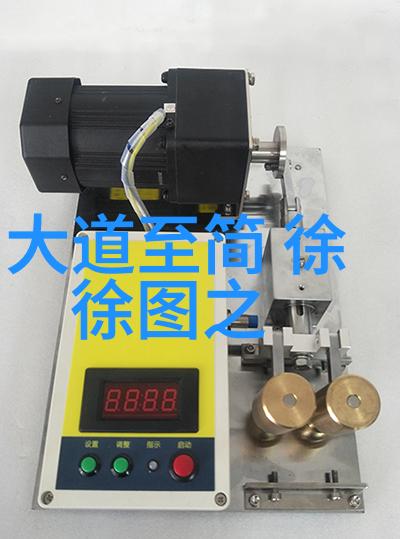

标签: 道家十二字真言咒语 、 道德经正版原文及译文 、 抄写道德经 、 无欲则刚无求则强 、 大道至简 徐徐图之 出处