探究“无欲则刚”理念在中国古代哲学中的应用与发展

一、引言

"无欲则刚"这一理念源远流长,深刻反映了人类对于内心世界的探索和对外部世界的理解。在中国古代哲学中,这一概念被赋予了丰富多彩的内涵和广泛的应用。然而,如何将这一抽象概念具体体现出来,即“无欲则刚繁体字怎么写”,这是本文要探讨的问题。

二、儒家思想中的“无欲”

在儒家思想中,“无欲”并非意味着完全没有任何愿望或追求,而是指一种超越物质享受和功利主义追求的心态。孔子提倡仁爱、礼节与德行,是为了达到一个高尚的人格状态。而这种状态之所以被称为“刚”,是因为它能够抵御外界诱惑,不随波逐流。这一点可以通过《论语》中的许多话语来看待,比如:“己所不欲,勿施于人。”这句话表达了一种自我约束,即不去做自己不愿意别人做的事情,从而实现了个人的道德修养。

三、道家思想中的“虚实相生”

道家的核心观点之一就是物极必反,以此来说明事物发展到极端后会产生逆转。在这个过程中,“无欲”的概念有着不同的表现形式。一方面,它强调的是一种自然而然的存在,不抱有任何目的或预期;另一方面,它也要求人们放下私心杂念,与大自然保持一致。这种精神状态,也许可以用文字来形容,但更重要的是通过生活实践去感悟和体验,如庄子的散步游荡,用以摆脱世俗束缚,寻找内心平静。

四、佛教思想中的“空性”

佛教中讲述的一元论认为一切万法都是空性的,没有固有的自性。这与儒家的仁爱精神以及道家的自然法则形成了一种共鸣。从字面上看,“空”即缺乏实质内容,因此其含义与“无欲”的精神境界有相通之处。在佛教修行过程中,这种认识使得信徒们能够摆脱对名誉财产等世间法的执著,从而达到一种超越渴望的心灵境界。

五、“无欲则刚”的文化影响

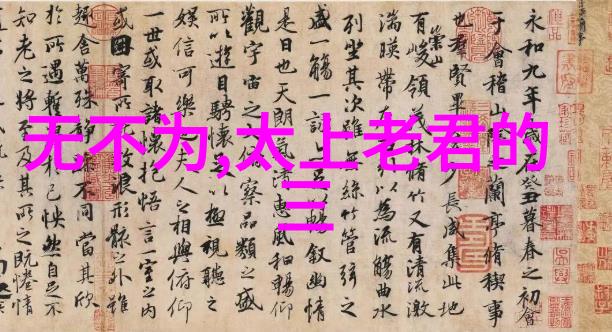

作为文化符号,“無慾則剛繁體字”展现在书画作品或者诗文里,有时候代表着一种高尚的情操,一种超脱尘世纷扰的心态。当这些文字出现在文学作品或艺术品中时,它往往带有一定的象征意义,如在李白的诗句“我亦何以知明堂前月,是君莫笑我心太软。”里头隐含着诗人超凡脱俗的心胸宽广,以及对美好事物持开放态度。但同时,这样的词汇也可能成为某些政治意识形态下的工具,用以批判那些过于注重个人私利的人或者行为。

六、结论

综上所述,无论是在儒家、道家还是佛教 philosophies 中,“無慾則剛繁體字”都具有深远意义,其背后的理念鼓励人们追求高尚的人格特质,使我们能够更加坚定地面对社会现实,并不断地向更完善的地位进化。此外,该词汇还常常用于文学创作及艺术表达,在这里它承载着更多情感色彩,更具审美价值。在现代社会,我们仍然需要借鉴这些古老智慧,以期构建一个更加公正合理的地方,让每个人都能找到属于自己的位置,无论是在工作还是生活当中,都能保持那份坚韧不拔的精神力量。