墨池春晓:探索中国书法悠久的艺术足迹

在遥远的古代,人们用笔触记录着历史,用墨水铭记着文化。中国书法,这一千年以上的艺术形式,其起源和发展历程丰富而又神秘,它不仅是文字的载体,更是中华民族精神的一面镜子。

中国书法的起源可以追溯到夏商周时期,当时的人们已经开始使用篆書来记录重要文档。随着时间的推移,隶书、草书、楷书相继出现,每一种风格都有其独特之处。在魏晋南北朝时期,出现了飞白等新字体,这些变化标志着中国书法走向成熟。

唐朝被誉为“千秋大观”,正是在这一时期,中国书法达到了一个新的高峰。李邕、褚遂良等人的作品,为后世树立了榜样。这一时期还见证了字体多样化,如行草诸家,以柳公权、欧阳询为代表的人物在此期间创作出了许多经典作品。

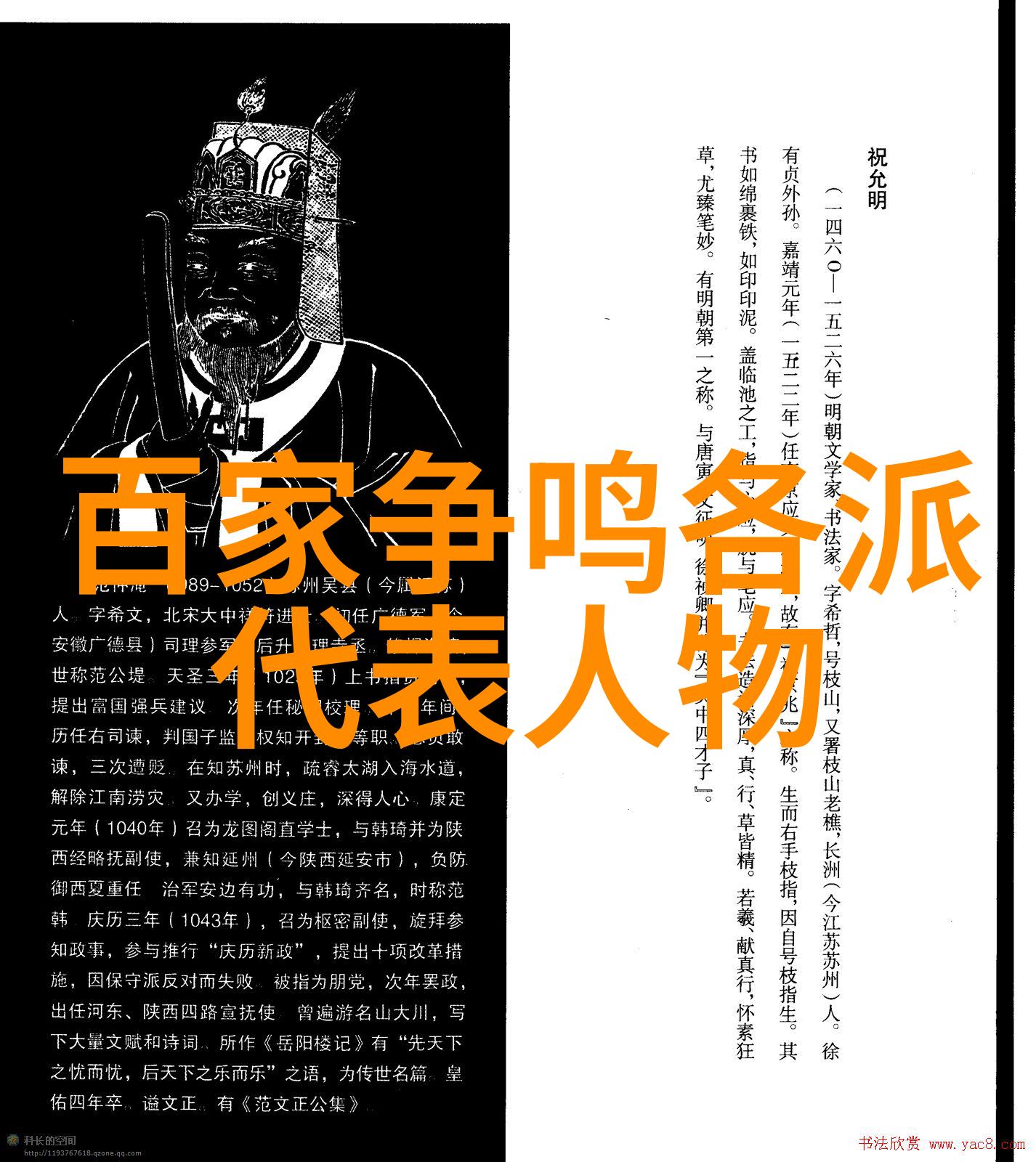

宋代则是繁荣昌盛之时代,在这一阶段,一种名为“行草”的字体流行起来,它融合了汉简与印刷技术,使得手工艺品更加精细和美观。此外,大诗人如苏轼、黄庭坚也对当时的手写艺术产生过深刻影响,他们将文学与画学相结合,将诗意融入笔墨之间,使得文人画和山水画共同发展开来。

明清两代,尤其是在明朝中叶以后,由于对传统文化保护意识增强,对古籍整理出版工作进行了一系列改革,如重新制定《五经》版本,并且逐渐形成了一套严谨规范的手写标准。这一制度至今仍然影响着我们现代人的学习习惯与审美趣味。

然而,不断变化的是社会环境与文化背景,也促使了手写艺术不断演变。在近现代,一批先锋人物如王希孟、高天瑜他们提倡“革新旧说”、“反对死板”,主张从实际生活出发,从日常用品中汲取灵感,不仅提高了手稿制作水平,也激励了一批青年才俊投身于这门艺术上去探索和创新。

总结来说,“墨池春晓”不仅是一个充满诗意的地方,更是一种承载历史厚重意义的情感诉求。无论是那些早已尘封的手稿还是今天鲜活的心声,都能让我们深切地感受到中国书法作为一种文化遗产所蕴含的情感力量以及它在人类智慧传承中的独特作用。而对于未来,我们更应该珍视这份悠久而宝贵的遗产,将其传递给下一代,让它继续绽放,在这个快速变化的大世界里保持那份静谧而又永恒的存在价值。