在这个快速发展、多元文化交流的时代,人们对道德的认识和追求不断演变。然而,随着价值观念的变化,我们是否能从古代名言中汲取智慧,来应对当今世界带来的种种挑战?今天,我们将探索这一问题,并通过一些关于道德的名言名句或诗词,对此进行深入思考。

首先,让我们回顾一下古代的一些著名思想家,他们对于道德有着深刻而独到的见解。在孔子的《论语》中,有一句著名的话:“己所不欲,勿施于人。”这句话强调了一个基本的人类伦理原则:不要做你自己不愿意别人做的事情。这不仅是对他人的尊重,也是对自我的一种约束,使得个人行为更加公正和合理。

接下来,我们可以看看孟子对于仁爱之心的阐述。他说:“民之从事,以礼为本;以仁相向。”这里,“礼”指的是社会规范和习俗,而“仁”则代表了宽容、同情和关怀。孟子认为,只有基于礼节与仁爱之心的人际互动才能建立起一个稳定和谐的社会,这也体现了一种高尚且实用的道德标准。

到了宋朝,有一位文学家苏轼,他以其豪放派诗风闻名遐迩。他的诗歌往往包含着深刻的人生哲学,比如有一句“天地不仁,以万物为刍狗”,表达了自然界无情、万物皆可食用的思想,但同时也有另一句“滕王阁花影满堂”,展现出一种超脱世俗烦恼的心态。在这样的作品中,可以感受到作者对于生命短暂、时间流逝以及人生的悲剧性质的一种认知,同时也体现了一种积极乐观的情绪,在面对残酷现实时仍然保持内心平静,是一种很高层次的人生境界。

再看清末民初的一些新兴思想,如梁启超提出的“君亲师”的概念,其中包含了非常丰富的伦理内容。梁启超主张通过教育(师)、家庭(亲)以及政治制度(君)的完善来提升个体与集体之间关系,使得整个社会能够实现长远发展。而这种理论背后的逻辑,就是要让每个人都意识到自己的责任所在,以及如何通过自身努力去改善生活环境,从而构建一个更美好的未来。

现在回归到现代,我们是否还能从这些古老但永恒的话语中找到指导?在全球化的大潮下,每个人都被迫接受各种不同的文化背景,不同的声音,它们共同构成了今天复杂多元的地球村。但是,在这样混乱的情况下,又该怎样维护个人的品行呢?

答案可能在于那些经典中的教导。在日常生活中,当遇到困难或者诱惑时,如果我们能够像孔子那样思考“我所不欲,勿施于人”,那么我们的行为就会更加明智。如果我们能像孟子那样理解并践行“以礼相向,以仁相待”,那么即使是在最艰苦的情况下,也会发现人类间存在温暖和希望。如果我们能够像苏轼那样超脱世俗,将眼光投向更广阔的事业,那么即便是在逆境里,也不会失去前进道路上的信念。而如果我们能像梁启超那样理解自己作为教师、家长甚至国家领导人的角色,那么就能够有效地引导身边的人走上正确的人生道路,为建设一个文明社会贡献力量。

总结来说,即使是在现代社会,也需要借鉴古代关于道德的问题探讨,并将这些成果融入实际行动。这就是为什么尽管时代变迁,但许多传统价值观依然具有重要意义,因为它们提供了处理复杂情况下的指导原则。此外,这些经典也是无形中的老师,它们教会人们如何成为更好的人,以及如何建设更美好的世界。

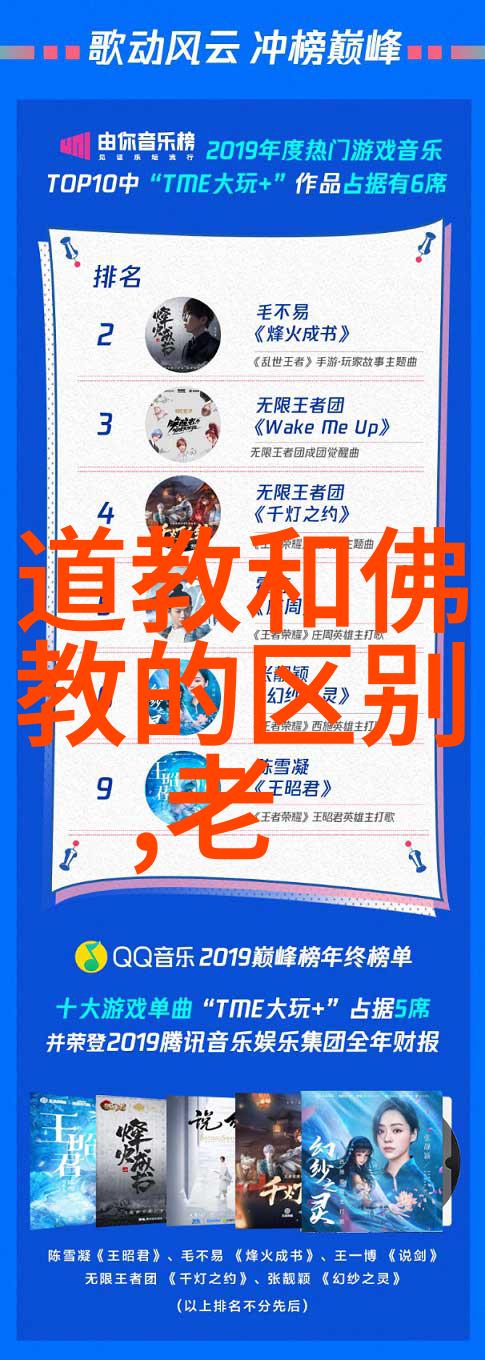

标签: 易经对人生的启示 、 老子哲学中的自然指的是什么 、 张三丰是道教创始人吗 、 无私则无欲无欲则刚 、 道教和佛教的区别