在这篇文章中,我们将探讨道家文化中的“无欲论”,以及如何通过禅语和日常实践来实现这一理念。我们将分析一些经典的禅语,理解它们背后的哲学意义,并提供一些实用的指导,帮助读者在自己的生活中运用这些智慧。

一、了解无欲论

无欲论是指一种对外界事物持有超然态度,不被物质财富或社会地位所左右。这种思想源自道家哲学,特别是在老子和庄子的作品中得到了明确表达。在《道德经》中,老子提出了“知足常乐”的概念,即满足于自己拥有的东西,而不是不断追求更多,从而达到内心的平静与幸福。

二、禅语中的无欲观

在禅宗中,无欲观也是一种重要的修行方式。例如,“一杆针孔之光”即指一个小小的针孔能够发出如同大光芒一样强烈的光线,这象征着内心世界对于外界事物可以保持超脱的心态。这也是对“不以物喜,不以己悲”的一种体现。

三、实践中的应用

要实现这样的状态并不容易,但有一些方法可以帮助我们开始这个过程:

减少消费: 减少购买新鲜事物,可以让我们从依赖商品带来的快感上解脱出来。

**简化生活: 简化我们的生活方式,比如减少社交媒体使用,可以降低对外界评价的依赖。

**练习感恩: 每天花时间思考你生命中的美好事物,这样可以培养出更为积极向上的心态。

**冥想和瑜伽: 这些都是很好的工具,可以帮助我们集中注意力并放下杂念。

总结

通过结合古代的禅语和现代生活实际情况,我们可以看到,无欲论并非是不去享受人生,而是学会了珍惜眼前的人与事,以及学会了控制自己的情绪反应。这是一条漫长且需要耐心坚持的小路,但随着时间推移,它会带给我们的真正满足感和平静。

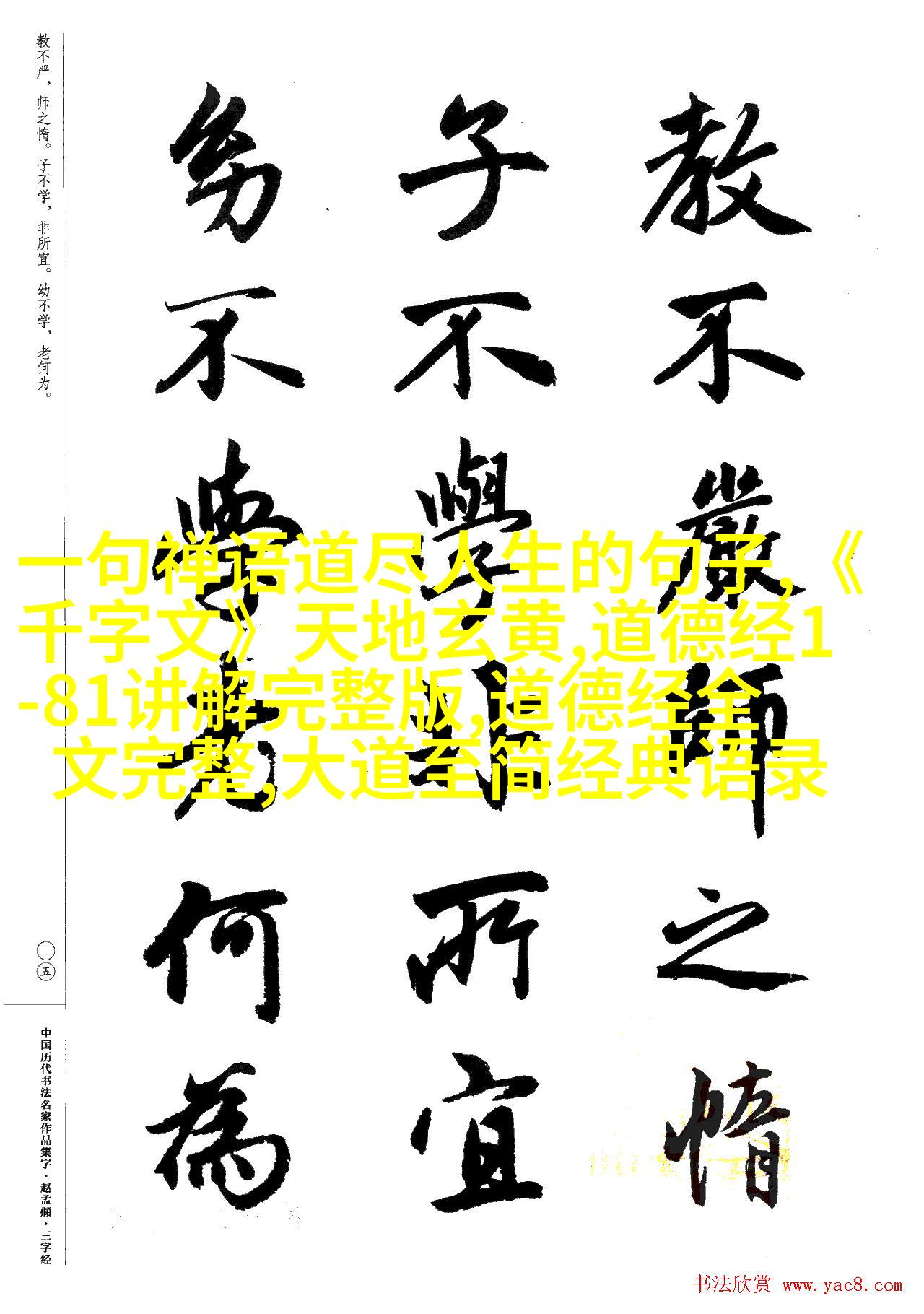

标签: 《千字文》天地玄黄 、 道德经1-81讲解完整版 、 大道至简经典语录 、 一句禅语道尽人生的句子 、 道德经全文完整