在中国古代哲学中,道家思想以其独特的宇宙观和自然观闻名于世。老子、庄子等先贤通过对自然界的深刻洞察,提出了“无为而治”、“顺应自然”等重要哲理,这些思想至今仍然对人類的生活方式和环境保护产生着深远影响。本文旨在探讨道家故事及其哲理,以及这些哲理如何与现代生态保护运动中的概念相呼应。

首先,让我们来看看道家的宇宙观。《老子》中记载:“天下万物生于有,而有又自生于无。”这意味着所有事物都源自一种空性的状态,然后再逐渐演变成现有的形态。这种看待世界的方式,与现代科学对于物质起源和变化的理解颇为相似。在物理学中,原子的存在被认为是所有其他粒子的基础,而这些基本粒子的行为也遵循一定的规律,无始无终地演化出今天看到的一切事物。

此外,老子的“大同”思想强调了万物之间内在的一致性。他提出:“夫唯以其不争故小;安以其忘忧故久;不贵难得之货故广;是以圣人欲不欲,不贵难得之货,不仁而爱人。”这里所讲的大同,并非指人类社会达到完全相同或一致,而是在差异与多样性的基础上找到共通点,从而实现真正的人际间谅解与合作。这一点,在当今全球化背景下的环境协作中显得尤为重要,因为只有各国政府、企业以及公民能够达成共识并共同努力,我们才能有效地解决气候变化、生物多样性的丧失等全球性问题。

接下来,我们来探讨庄子的自然哲学。在《庄子·大宗师》里,他用了一系列奇幻的情节来说明他的宇宙观和人的本质。他说:“吾闻昔者尝食西施肉耳,我尝食者亦如我。”这里,“尝食西施肉”的寓意是要表达一切生命都是由一个普遍不可见且不可触摸的事实——即“道”,支配着一切。这种视角鼓励人们超越个体偏见,认可每一份生命在这个整体中的价值,并尊重它们的地位。

这也是现代生态保护的一个核心原则,即将动物视作具有权利和价值的人类朋友,这种认识促使我们改变我们的消费习惯,比如减少对野生动植物资源的过度利用,从而维护生物多样性。此外,还有一点非常关键,那就是要承认人类自身作为地球上的一个部分,与其他生命一样依赖地球提供的一切资源。这一点反映了庄子所说的“天地合德,以养万物”,即认为整个宇宙是一个充满恩惠的地方,它给予了每一份生命活下去所需,同时也期待它们能回馈给它。

然而,对于许多人来说,将传统文化融入到现代生活中可能是一项挑战。而实际上,如同梅兰芳那样结合戏曲艺术与道家哲学创造独特艺术风格一样,将古典智慧应用到当代问题上,可以激发新的思路并推动创新。例如,一些企业已经开始采用基于简约主义(Less is More)的设计方法,他们倾向于使用更少但质量更好的材料,以减少废弃产品量并降低生产过程中的碳足迹,这正是受到了老子关于简单生活法则启发的一种实践形式。

最后,让我们思考一下,如果可以的话,我们会怎样运用这些古代智慧来改善我们的日常生活?比如,在面对复杂的问题时,可以试图从根本上简化问题寻找解决方案,或许就能发现一些新的路径。此外,还可以学习到欣赏周围世界美丽景色的能力,就像庄子笔下的那些奇幻场景一样,用心感受和享受周遭发生的事情,那么我们的心灵就会更加平静,也会更加关注环保事务,因为我们学会了珍惜这个世界带给我们的东西。

总结起来,尽管时间流逝,但许多关于如何看待自己位置在大自然中的想法,以及如何保持这一点并不随时间而改变。因此,当考虑未来的行动时,我们应该借鉴历史,为自己的决定增添深度,并坚持追求那条既让个人获得幸福,又让全人类得到福祉的小径。

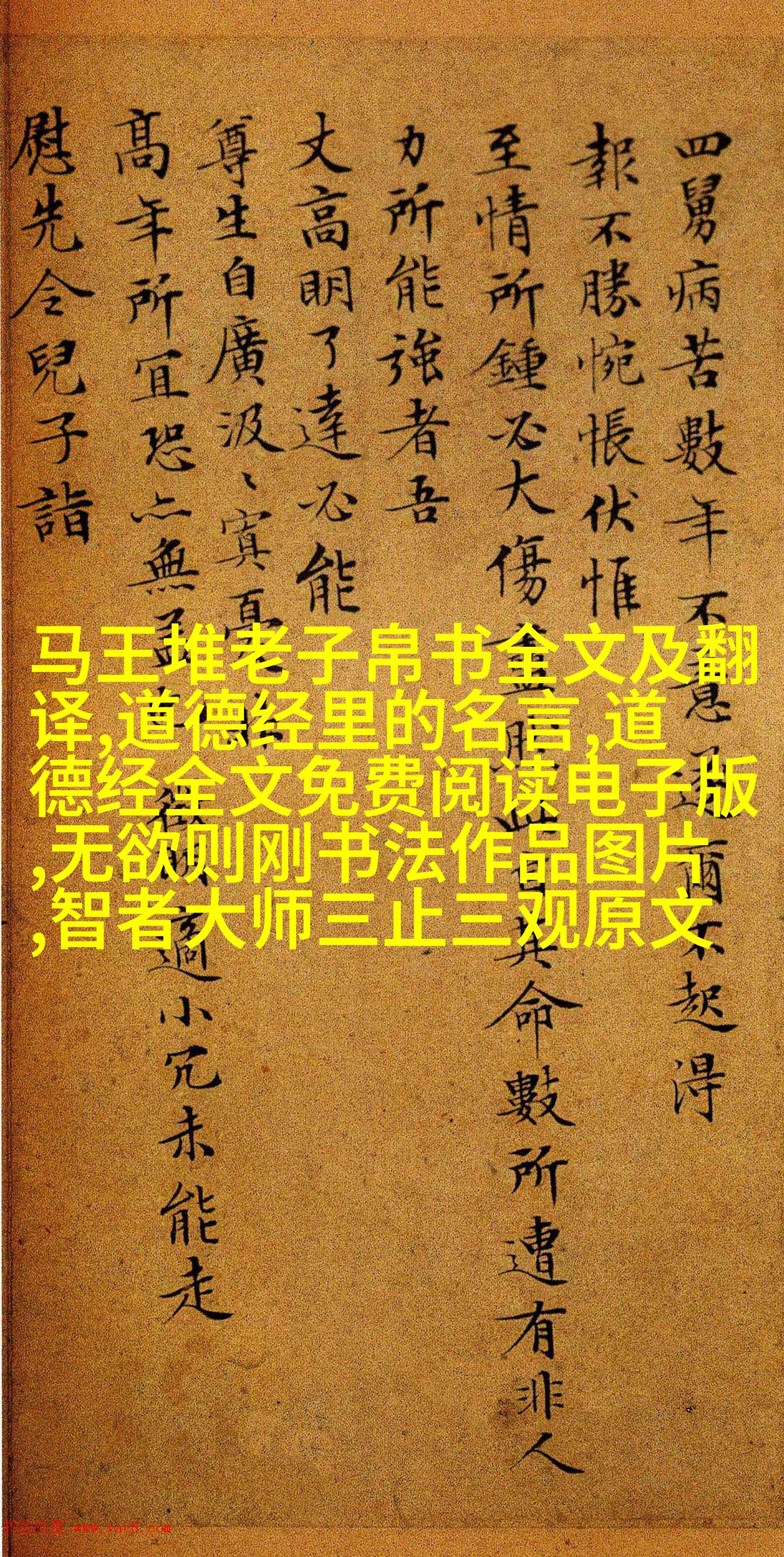

标签: 道德经全文免费阅读电子版 、 马王堆老子帛书全文及翻译 、 智者大师三止三观原文 、 无欲则刚书法作品图片 、 道德经里的名言