老子道德经是中国古代哲学宝库中的重要著作,提倡顺应自然、养生保健和人性本善等思想。佛教自两汉之际传入中国后,不断吸收和融合了儒、道两家的重要思想,其“自然观”也不例外。在这过程中,老子道德经的智慧被融入佛教自然观中,共同构建了一种深刻的人文环境保护理念。

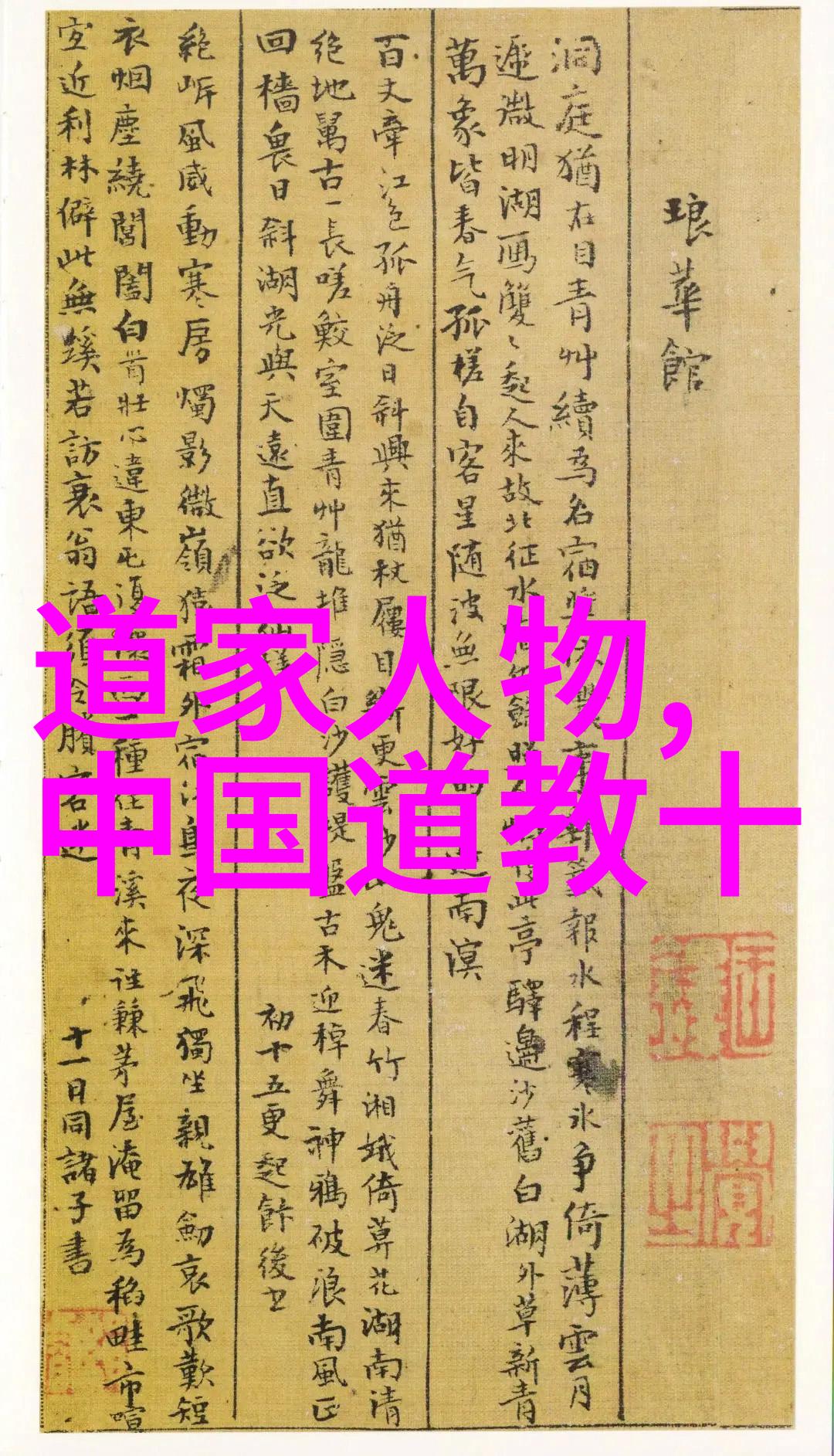

在魏晋南北朝时期,早期的佛教翻译工作中,“自然”一词被用来表征“般若波罗蜜”、“智慧”、“境界”、“空”、“净土”等内容。僧肇、竺道生、慧远等名僧在其著述中借用了“自然”观念来阐释佛教义理,如竺道生的“体法者,冥合自然,一切诸佛莫不皆然,所以法为佛性也”,这里,“法”,“自然”,和“佛性三者是同等内涵和意义的概念。

唐宋时期禅宗进一步突出并强化了这一观点,以山水为背景进行坐禅,以达到一种融化物我、人与万物统一的境界,即所谓的人与大地相互依存共处。这也是中国佛教独特本土化自然观的一部分,即崇尚大地、追求人与大地之间的和谐统一。

到宋代禅宗祖师以青山为居碧水作伴,这些都反映了对大自然直觉式观照契悟宇宙实相的情怀。许多高僧创作了大量写景诗,如汾阳善昭《春雨》:“春雨与春云资生万物新。”这些作品体现了禅宗主张山水皆真如、触目皆菩提,并强调人与大地无间,是一种回归于生命情怀的态度。

我国历代高僧在植树造林整治河川美化环境方面也有着积极参与实践,他们倡导戒杀素食放生护生,对当今世界面临的环境危机有着重要启示。在庐山万杉寺,大超禅师率领僧众种植杉树万棵,这样的行为不仅美化寺院周边,还促进了生态平衡。而藏传佛教则通过慈悲平等戒杀等思想,为保护青藏高原的地球之心起到了积极作用。

总结来说,无论是汉传藏传还是南传上座部 佛教,都蕴含着丰富爱护大地尊重生命以及保护地球环境伦理思想。作为中华民族文化遗产之一,我国各族人民应该更加珍惜这种宝贵财富,在当今全球变暖气候变化面前发挥积极作用,不断提升人类文明水平,同时维护地球家园,让我们一起行动起来,为实现可持续发展而努力奋斗!