在中国古代哲学中,常无为而无不为是一种深远的智慧,它强调通过适度的行动来维持和谐与平衡。这种思想体现在许多历史人物身上,如老子的道家哲学以及孔子的儒家思想中。

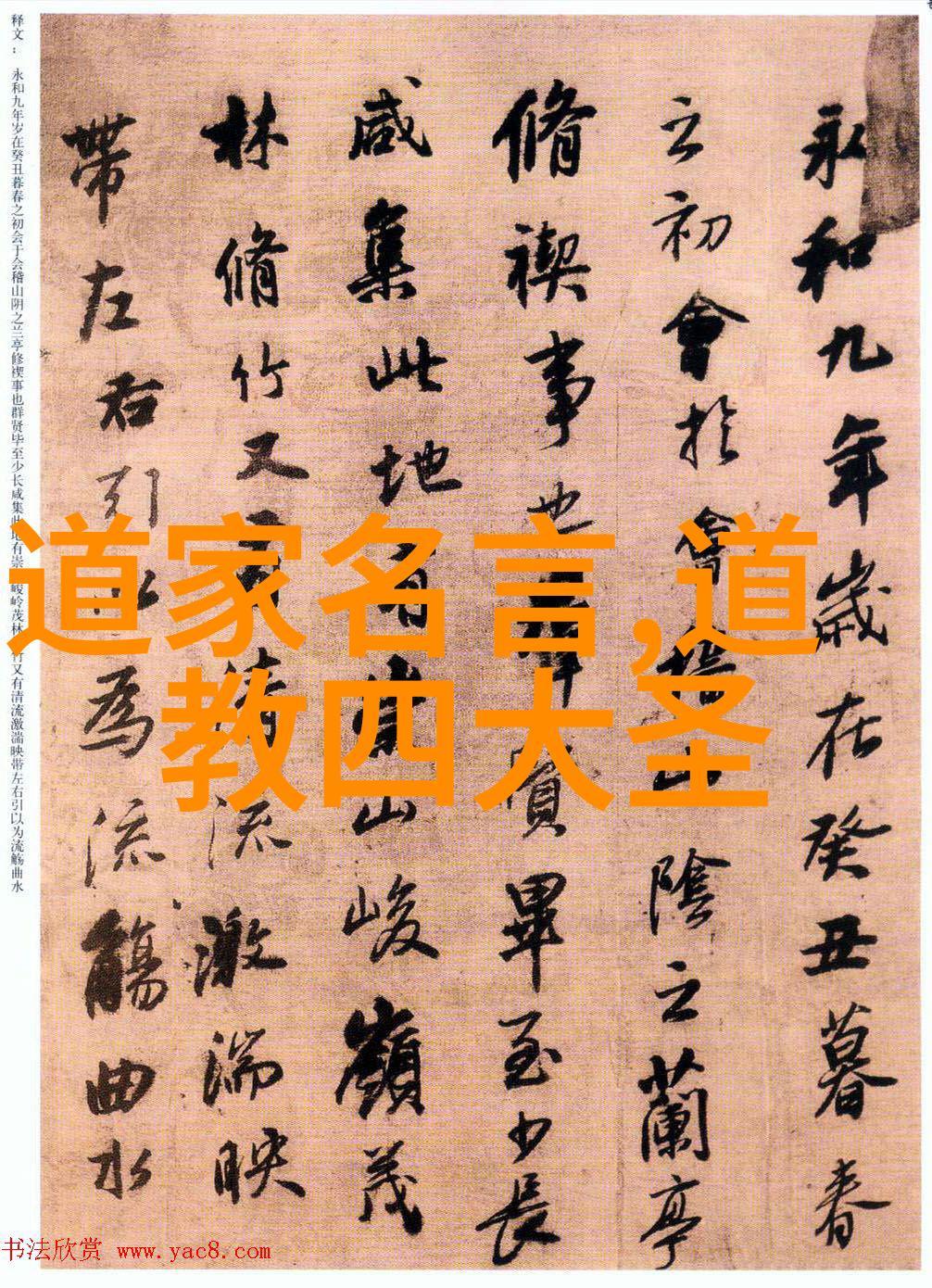

老子在其著作《道德经》中提出了“常无为而无不为”的理念。他认为,天地万物都遵循着自然规律,不做过多干预,就能保持秩序和稳定。这一观点鼓励人们减少干预,以避免扰乱宇宙的自然秩序。

孔子则在他的弟子颜回面对困难时给予了指导:“君子喻于义,小人喻于利。”这意味着君子追求的是义(正当、公正),而小人则追求的是利(个人收益)。孔子的这一教导体现了一种内省自知、坚守原则的生活态度,这也可以视作一种“常无为而无不为”的实践。

现代社会中的一个典型案例是日本企业家松下幸之助,他领导的小松电机公司凭借其独特的人性化管理法和长期规划取得了巨大成功。松下幸之助强调团队合作,尊重员工,并且注重企业文化建设,这些都是基于“常无为而无不为”理念的一种应用。在他看来,没有必要频繁干涉员工,只要创造良好的工作环境,员工就能够自发高效地完成任务。

此外,在国际关系领域,“常無為而無不為”也被视作一种外交策略。在某些情况下,对冲突采取冷静等待或非主动介入的态度,可以防止局势升级,从而实现长久和平。例如,当两个国家之间存在边界争议时,如果双方都选择采用耐心等待或进行低调对话,而不是采取激烈行动,那么有可能最终达成妥协解决方案,从根本上避免了战争带来的破坏。

总结来说,“常無為而無不為”是一种深刻的人生哲学,它要求我们学会如何在日常生活中保持平衡,同时又能够有效应对挑战。这一理念既适用于个人的内心世界,也适用于国家间的大国关系,以及商业世界中的企业管理。通过理解并运用这一智慧,我们可以更好地构建一个更加谐和、可持续发展的社会。

标签: 道家的创始人物 、 道教最高的神仙是谁 、 历史上的道家名人 、 太上老君 、 中国现在最厉害的道长