引言

在中国古代政治哲学中,“无为而治”是一个极富魅力的概念,它源自老子的道家思想,后被儒家和其他思想体系所继承并发展。这个概念似乎简单,却又充满了深邃的含义。它提倡一种不强求、不干预、顺应自然的治国理念,但在实际操作中,这一原则却常常带来诸多困惑和挑战。

理解“无为而治”的本质

要真正理解“无为而治”,首先需要认识到这一理念背后的核心价值观——顺应自然。这种顺应不是指任由事物随意发展,而是通过最小化人工干预,使得社会秩序能够自发维持。这要求统治者具备高度的智慧和远见,以便识别出哪些是可以放手的问题,以及哪些问题需要介入指导。

从理论到实践:难以避免的问题

将“无为而治”从理论转向实践时,面临的一个主要问题就是如何界定什么样的干预才算是必要的。在日常生活中的很多场景下,无论是处理纠纷还是解决社会问题,都可能涉及到某种程度的人工介入。但这是否就违背了“无为”的初衷呢?这正如老子所说:“知止且行,不知止焉。”(《道德经·第27章》)即使知道何时停止,也必须继续前进;反之,即使不知道何时停止也应当坚持下去。

挑战与限制:个体与集体利益之间的平衡

实施“无为而治”还会遇到另一个挑战,那就是个体利益与集体利益之间如何平衡。在现实社会中,个人的自由往往会冲突于集体或国家整体的需求。而当这些需求相互牵扯时,无力作为或过度干预都有可能导致不可预期甚至负面的结果。

文化传承与现代应用:考验传统智慧

尽管历史上的许多帝王和官员试图运用这一哲学来管理他们的手下,但其效果因人因地大相径庭。在现代社会,这一理念更显得具有重要意义,因为它提醒我们应该谨慎行事,尊重每个人和群体内在的一部分性格特征,而非盲目追求控制一切。这对于构建更加包容、民主以及公正的地球社区具有重要启示作用。

结语

总结来说,“对‘無為而無不為’之理解”是一项复杂且不断变化着的情感活动,它既包含了一种超越争斗、竞争和压迫的心态,同时也要求我们拥有适应环境变化能力,并且能够灵活调整策略。因此,在我们的时代里,我们仍然可以从这个古老但永恒的话题中学到很多关于如何领导自己、领导他人以及如何共同创造一个更加美好的世界。

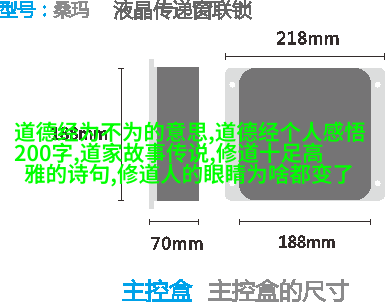

标签: 修道人的眼睛为啥都变了 、 道德经为不为的意思 、 修道十足高雅的诗句 、 道德经个人感悟200字 、 道家故事传说