在腊月祭祀的日子里,我们要探讨“无欲则刚”这句话在社会中的意义,以及它与道教文化中信仰和礼仪的关系。特别是天然道观中的实践,展示了这种思想如何影响我们的行为。

首先,我们需要理解中华民族对礼仪的重视。有人认为,现代社会中的人们因为受新思想的影响而认为礼节只是限制个人自由发展的一种形式。但实际上,这些人误解了礼节在实施过程中可能出现的人为僵化,并将其错误地作为礼节本身的本质。尽管人们通常会把“礼”与儒家联系起来,而把道家的思想联系到逍遥、自由等概念上,但道家并不反对礼节,他们甚至承载了许多优秀成分,如朝拜、敬畏、修身等。

既然腊月这个时候充满了宗教仪式和氛围,我们就来探讨在这些活动中所体现出的信仰意义。在这里,祭祀并非仅仅是对虚空神明的定义,而是一种尊崇自然万物运行规律的情感表达。这包括对日月星辰的敬拜,它们对于人类生产生活至关重要。

同时,我们应该看到,信仰不仅仅是盲目的力量崇拜,而是在未知之事物背后追求一种情志,即追求“道法自然”的理想。相比于整个宇宙,人类只不过是一个自然体系中的组成部分,只有和谐地融入自然界,那么我们才能从自然获得生存与发展所需。

基于此,对于祭祀行为所展现出的意义也更加重要。在古代文化较低且文明程度较高的时候,当人们按照一定规则行使祭祀时,这样的方式被用作最有效的手段去教育普通百姓,使他们内化到日常生活中,以便规束日常行为。随着社会生活进步,不断增加了人际关系、人与人的关系以及人与万物之间等内容,如宗教戒律中的禁止妄语、欺诈或奢靡浪费。这意味着传统社会体系中的所有规矩都源自引导人的心念,使人们通过听从教化减少私心实现人人皆能返璞归真的理想社会大同。

然而,有些人可能会提出这样的问题:这样宏大的理想是否适合我这样的凡人?

谈论任何一种教化,都不能忽略人的客观存在——肉身带来的需求。如果为了满足需求做出一些事情,可以保证社会向前发展,但必须以有限度和符合世界运行规律为准,同时以众生的和谐发展为基础。此举可以看作是将个人发展与世界平衡相统一,比如准备数个馒头作为储备既满足主观预估,又表现出主观能动性,同时也是客观存在的一部分。但如果进一步超越自己的需求,将他人的食物或其他生物赖以为生的资源掠夺过来,那就是淫欲妄欲,是打破其他事物之道平衡,这正是教化存在必要性的体现之一。

总结来说,教化既要让人们做好自己应有的角色,也要促使人们成为更好的自我。在中国人民信仰方面,“敬天法祖”四字概括其主要内容,其中敬天往往表现为自然力量(或者“道”)的人格化,而法祖则指的是对人的神格化。这体现在我们尊奉那些推动民族文明进步圣人的智慧,从而展现出向先辈致敬及学习的心态。当内外合一,即内心真诚外表庄严时,便能够成为不违逆“道”的“自然人”。认识自身价值即是我之为人的修行,也恰恰是我之为人人寻找答案的地方。

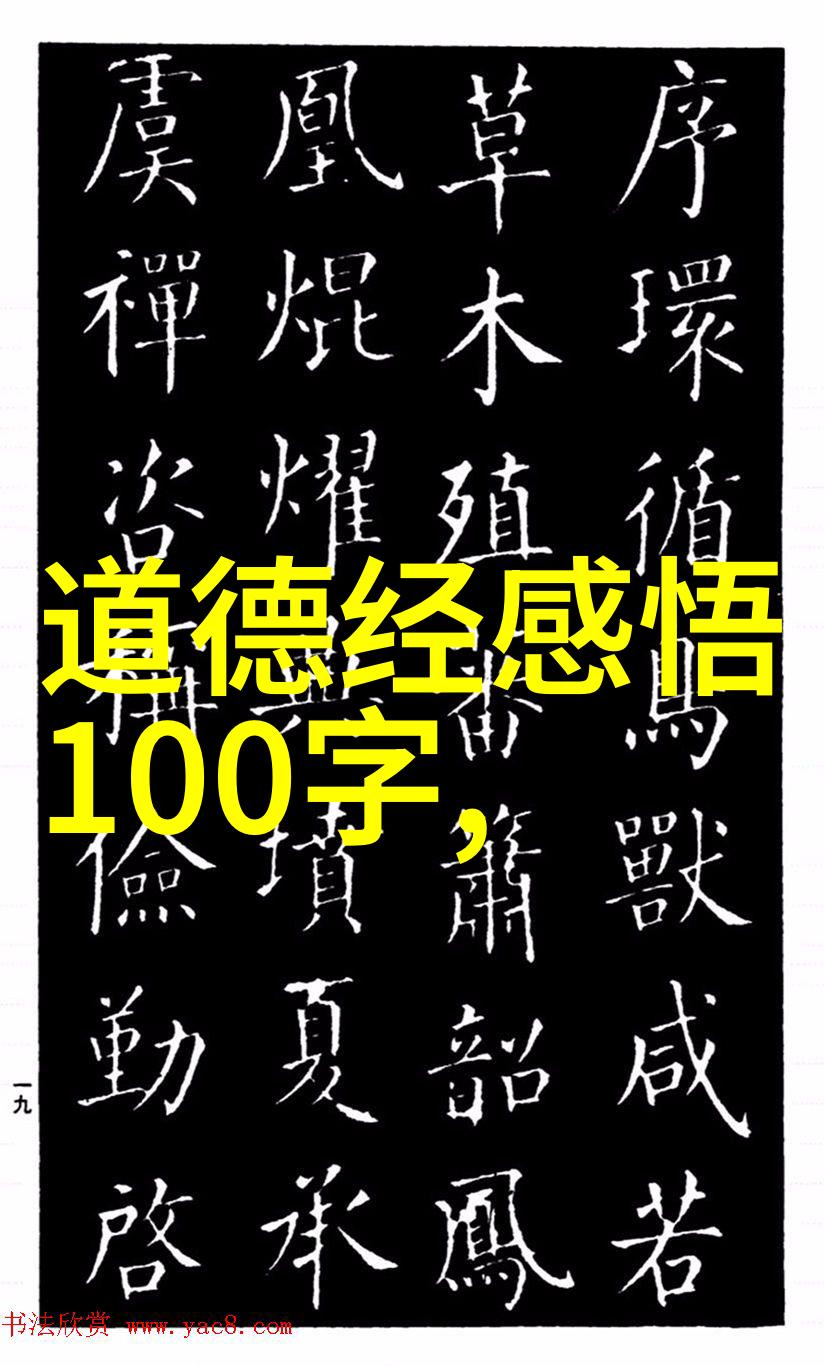

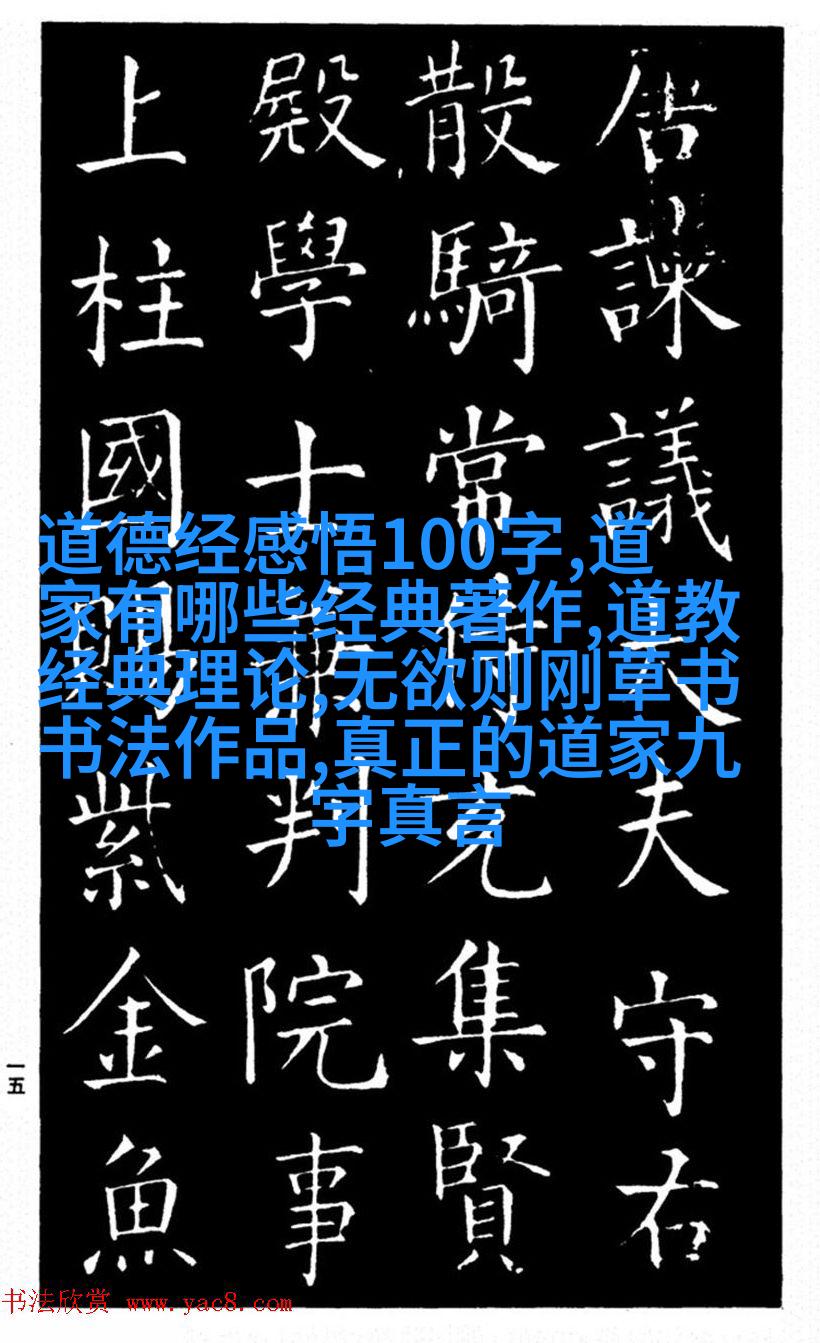

标签: 真正的道家九字真言 、 道德经感悟100字 、 道家有哪些经典著作 、 道教经典理论 、 无欲则刚草书书法作品